Date

2023

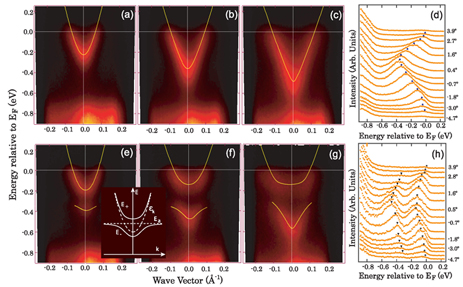

T. Kobayashi, Y. Toichi, K. Yaji, Y. Nakata, Y. Yaoita, M. Iwaoka, M. Koga, Y. Zhang, J. Fujii, S. Ono, Y. Sassa, Y. Yoshida, Y. Hasegawa, F. Komori, S. Shin, S. Ichinokura, R. Akiyama,S. Hasegawa, T. Shishidou,M. Weinert, K. Sakamoo:

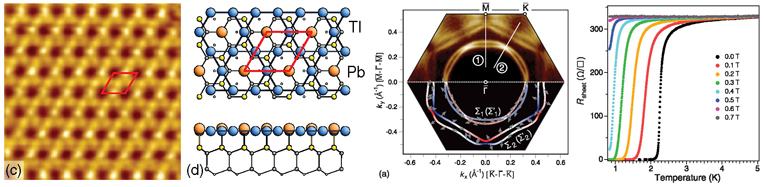

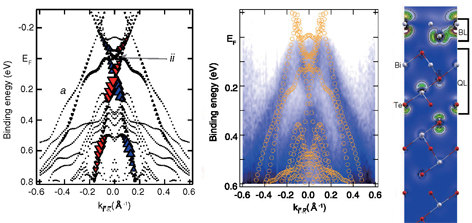

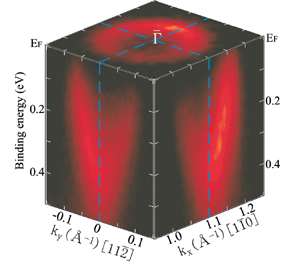

Revealing the hidden spin-polarized bands in a superconducting Tl bilayer crystal

Nano Letters 23(16), 7675-7682 (Aug, 2023) ACS (open access)

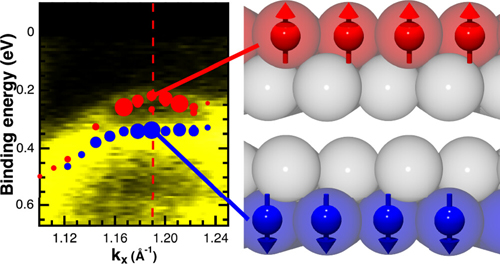

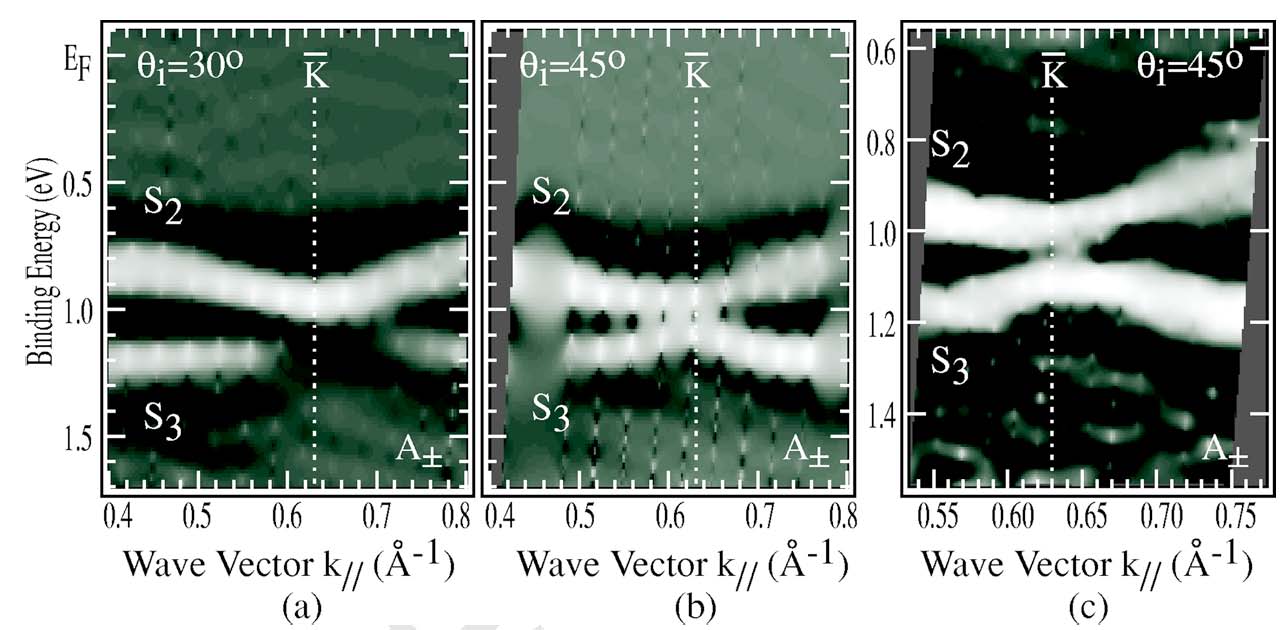

重元素原子は一般にスピン軌道相互作用が強いので、ラシュバ効果によってその物質表面ではスピン分裂したバンドを持つことが多い。しかし、薄膜では、その表面と裏面では電場の向きが逆なので、逆向きのスピンをもつバンド構造をとりうる。その結果、薄膜全体では、スピン分裂していないように見えてしまう。重元素であるタリウムが作る薄膜で、まさにその現象が観測され、「隠れたスピン偏極電子状態」を角度分解光電子分光法で明らかにした。

2023

Y. Endo, M. Li, R. Akiyama, X. Yan, C. Brandl, J. Z. Liu, R. Hobara, S. Hasegawa, W. Wan, K. S. Novoselov and W.-X. Tang:

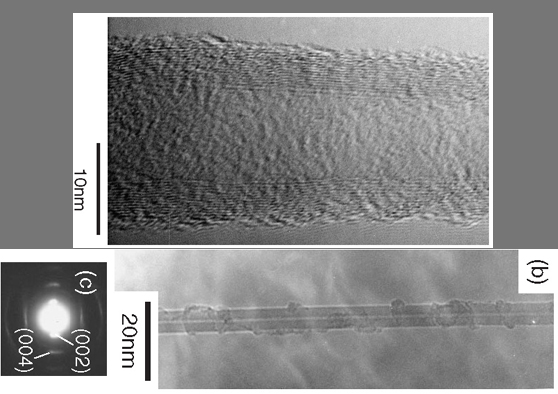

Dynamic topological domain walls driven by lithium intercalation in graphene

Nature Nanotechnology 18, 1154-1161 (Jul, 2023) NatNanotech (open access), Video 1, Video 2

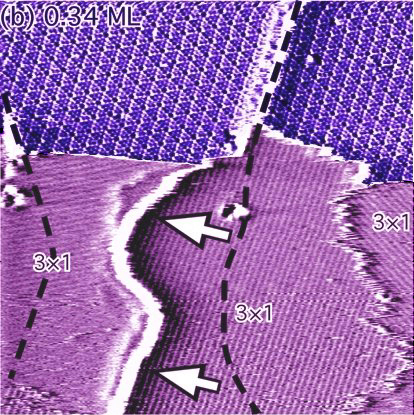

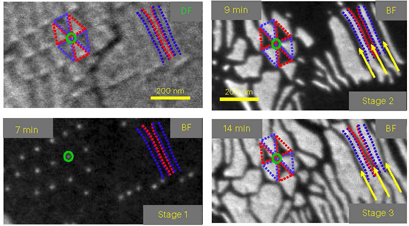

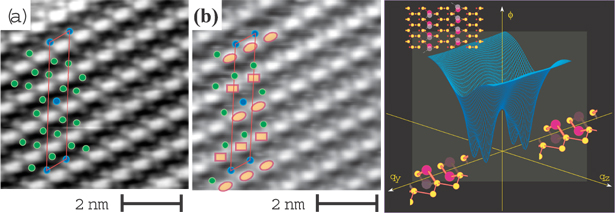

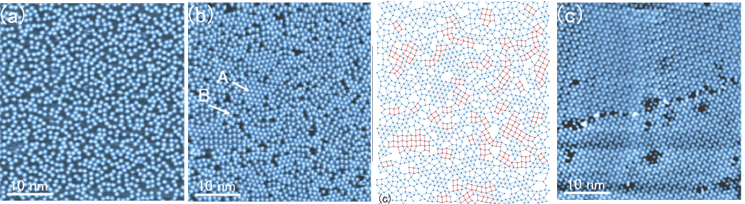

グラフェン表面上にリチウム原子を蒸着すると、自動的にグラフェン層の下に入り込み、グラフェン層間に入っていく(インターカレーション)。その過程を、高分解能低速電子顕微鏡(LEEM)を用いて、in situ 実時間観察した。その結果、2層のグラフェンの積層の仕方の違いによってリチウム原子の入りやすさが違うことがわかった。リチウム原子はまず、AA積層領域に入り、そのあとAB積層、BA積層領域の順にに入ることがわかった。これは第1原理計算によるエネルギー安定性の違いに対応することを明らかにした。また、リチウム原子がインターカレーションした領域は必ずAA積層構造に変化するが、上下のグラフェン層のミスマッチに起因する領域境界ができ、そこには決してリチウム原子が入り込まないことも発見した。それをトポロジカルドメイン壁と名付けた。

2022

R. Akiyama, R. Ishikawa, K. Akutsu-Suyama, R. Nakanishi, Y. Tomohiro, K. Watanabe, K. Iida, M. Mitome, S. Hasegawa, S. Kuroda

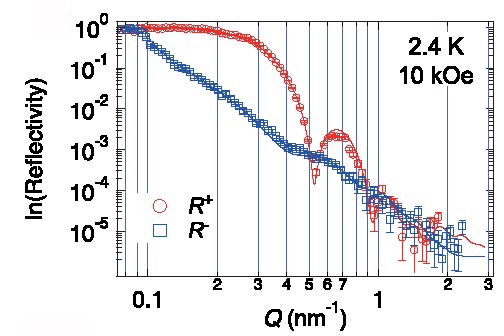

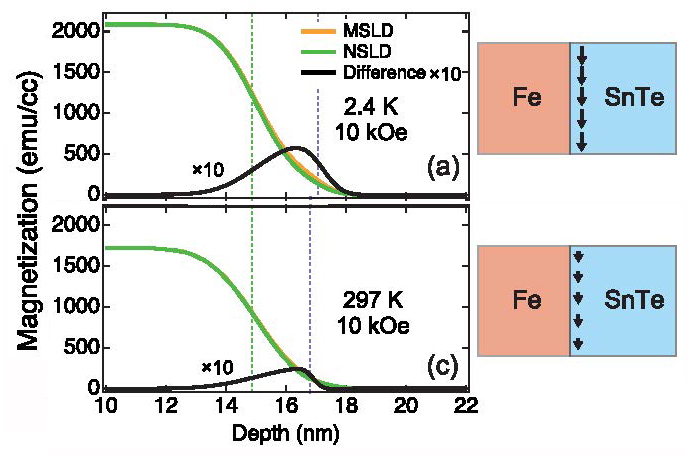

Direct probe of ferromagnetic proximity effect at the interface in SnTe/Fe heterostructure by polarized neutron reflectometry

The Journal of Physical Chemistry Letters 13, 8228-8235 (Aug, 2022) ACS.

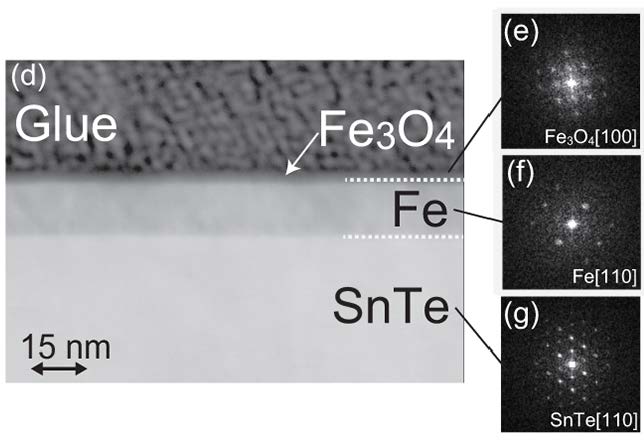

トポロジカル結晶絶縁体であるSnTe薄膜と強磁性体であるFe薄膜のヘテロ接合を作成、その深さ方向の磁化分布を偏極中性子反射率測定を行った。その結果、界面を超えて磁気秩序がSnTe側に染み出していることがわかった。これによって、SnTeのディラック錘状態の表面状態にエネルギーギャップが生じ、カイラルエッジ状態が形成さている可能性があることを意味している。

2022

H. Toyama, R. Akiyama, M. Hashizume, S. Ichinokura, T. Iimori, T. Matsui, K. Horii, S. Sato, R. Hobara, Y. Endo, T. Hirahara, F. Komori, S. Hasegawa:

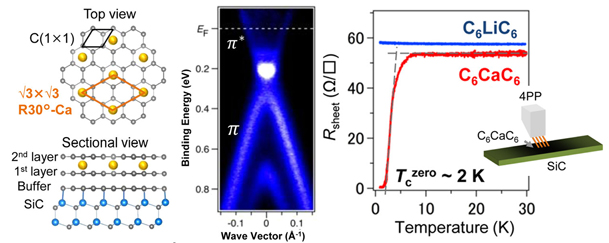

Two-dimensional superconductivity of the Ca-intercalated graphene on SiC: vital role of the interface between monolayer graphene and the substrate

ACS Nano 16(3), 3582-3592 (Feb, 2022)

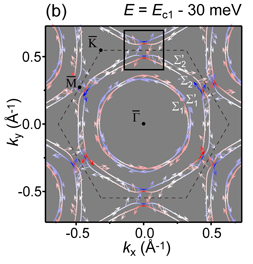

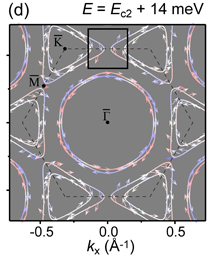

以前、当研究室で、2層グラフェンの層間にCa原子を挿入(インターカレーション)すると、超伝導になることを発見し(ACS Nano 10, 2761-2765 (Jan, 2016))、これがグラフェンの超伝導化の最初の例となった。今回、単層グラフェンの場合でも、Ca-インターカレーションによって、その下に存在するバッファー層と呼ばれるカーボン層がグラフェン層に変化して、結局2層グラフェンとなり、その層間にCa原子がインターカレーションされて超伝導になることを示した。そのためには、SiC基板表面をCa原子が終端してバッファー層を基板から「浮き上がらせ」、その結果グラフェン層となる構造変化が起こる。また、角度分解光電子分光法によるフェルミ面とバンド分散の測定から、ヴァン・ホーフ特異点近傍の平坦バンドがフェルミ準位に一致し、それが超伝導に寄与しているのではないかという示唆も得た。

2022

T. Machida, Y. Yoshimura, T. Nakamura, Y. Kohsaka, T. Hanaguri, C.-R. Hsing, C.-M. Wei, Y. Hasegawa, S. Hasegawa, and A. Takayama

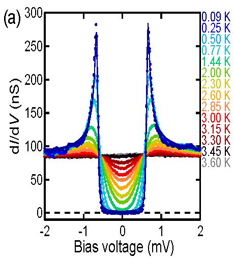

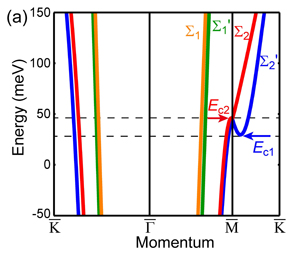

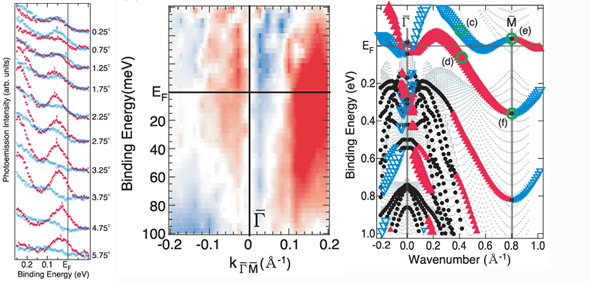

Superconductivity near the saddle point in the two-dimensional Rashba system Si(111)-√3×√3-(Tl,Pb)

Physical Review B 105, 064507 (9pp) (Feb, 2022) APS.

2018年に出版した論文Phys. Rev. B 98, 134505 (Oct, 2018)において、ラシュバ超伝導であるSi(111)-√3×√3-(Tl,Pb)表面の走査トンネル分光を0.09 Kの超低温まで冷却してSTS観測した。その結果、BCS超伝導理論で説明できる従来型超伝導の結果となった。これは、2018年の論文で示唆された非従来型超伝導に反する結果となった。その理由は、フェルミ準位とM点近傍のバンドにある鞍点との上限関係が変わってしまい、リフシッツ転移によってフェルミ面のトポロジーが変わったためではないかと解釈されている。

2022

T. Takashiro, R. Akiyama, I. A. Kibirev, A. V. Matetskiy, R. Nakanishi, S. Sato, T. Fukasawa, T. Sasaki, H. Toyama, K. L. Hiwatari, A. V. Zotov, A. A. Saranin, T. Hirahara, S. Hasegawa::

Soft-magnetic skyrmions induced by surface-state coupling in an intrinsic ferromagnetic topological insulator sandwich structure

Nano Letters 22(3), 881-887 (Jan, 2022) ACS

2021

H. Huang, A. Rahman, J. Wang, Y. Lu, R. Akiyama, and S. Hasegawa

Spin-glass-like state induced by Mn-doping into a moderate gap layered semiconductor SnSe2

J. Appl. Phys. 130, 223903 (Nov, 2021) APS.

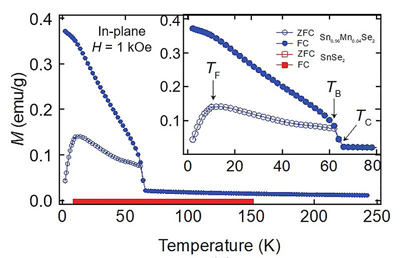

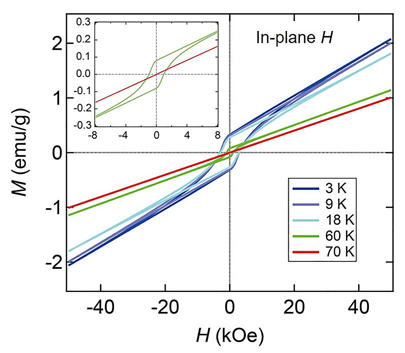

グラフェンに代表されるファンデルワールス層状物質の研究が盛んに行われているが、遷移金属ダイカルコゲナイドと呼ばれる層状物質もその一つ。本研究では、その1つであるSnSe2に、微量のMn原子をドーピングすると、反強磁性相互作用と強磁性相互作用が競合する独特な磁性を示すことを明らかにした。

2020

N. Fukui, R. Hobara, A. Takayama, R. Akiyama, T. Hirahara, and Shuji Hasegawa:

Scattering of topological surface-state carriers at steps on surfaces

Phys. Rev. B 102, 115418 (Sep, 2020) APS.

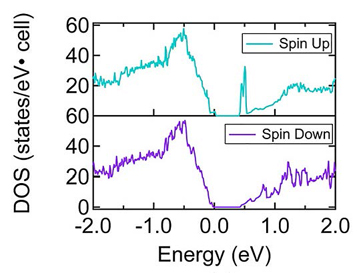

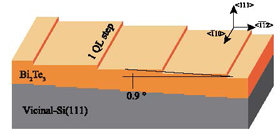

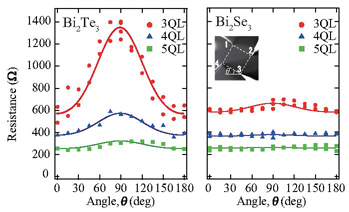

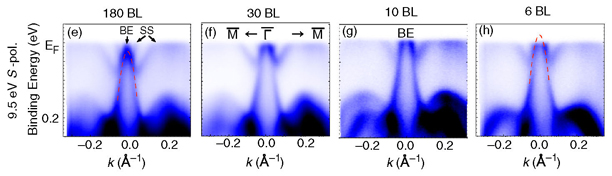

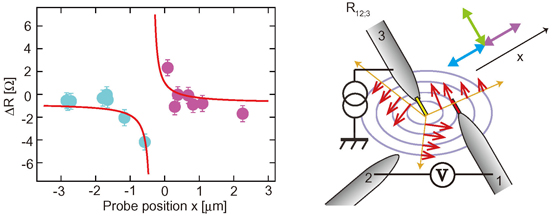

トポロジカル絶縁体は、内部が絶縁体であるにも関わらず、その表面は伝導性の高い金属になっている。さらに、その表面での伝導電子では、スピン・運動量ロッキング効果のため、180°後方散乱が禁止されるが、それ以外の角度の後方散乱は抑制されながらも許容されるという興味深い性質をもつことが知られている。一方、結晶表面での原子ステップは、表面状態での伝導電子に対して散乱体として働く。そこで、我々の独自手法である正方4探針法によって原子ステップに起因する電気抵抗を測定することによって、原子ステップでの表面キャリアの後方散乱の様子を調べた。その結果、トポロジカル絶縁体薄膜の上面と下面の表面電子状態が混成するほど膜厚が薄い場合には、上面での表面キャリアがステップに散乱された結果、下面に飛び移って後方散乱さてしまうが、膜厚が十分厚くなれば、その現象は禁止されて後方散乱が抑制されることを実験敵に示すことができた。また、内部の電子状態が完全に絶縁体になっていれば、表面キャリアがバルク電子状態に散乱されず、その結果、後方散乱が抑制されるが、バルク状態が完全に絶縁体になっていない場合には表面キャリアがバルク状態に散乱されるため後方散乱が許容されてしまうことも示すことができた。

2020

H. Huang, H. Toyama, L. V. Bondarenko, A. Y. Tupchaya, D. V. Gruznev, A. Takayama, R. Hobara, R. Akiyama, A. V. Zotov, A. A. Saranin, and Shuji Hasegawa:

Superconducting proximity effect in a Rashba-type surface state of Pb/Ge(111)

Superconductor Science and Technology 33, 075007(8pp) (Jun, 2020)IOP (open access).

-Fig1.jpg)

-Fig2.jpg)

超伝導の"標準理論"であるBCS理論では、スピン縮退した電子系が前提となっている。しかし、本研究では、ラシュバ効果によってスピン分裂した表面電子状態が超伝導になることを示した。このラシュバ超伝導は、"非BCS超伝導"の可能性がある。Ge(111)表面上に4/3原子層のPb原子層が吸着したSIC相と呼ばれる表面構造の電子状態は、ラシュバ効果によってスピン分裂している。この表面状態は、そのままでは超伝導に転移しないが、その上に、Pbの3次元島が散在すると、そのPb島が超伝導に転移することに伴って、SIC相の表面全体が超伝導に転移することを発見した。これは、超伝導Pb島からの近接効果によってラシュバ分裂した電子状態が超伝導に転移したと解釈できる。

2020

Di Fan , Rei Hobara, Ryota Akiyama , and Shuji Hasegawa:

Inverse Spin Hall Effect Induced by Asymmetric Illumination of Light on Topological Insulator Bi2Se3

Phys. Rev. Res, 2, 023055 (Apr, 2020) APS (open access).

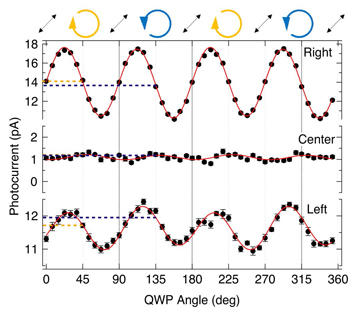

トポロジカル絶縁体などスピン軌道相互作用の大きい物質では、いわゆる『スピン・運動量ロッキング効果』によって、電子のスピンの向きによって電子の運動の向きが決定される。たとえば、上向きスピンの電子は右に流れ、下向きスピンの電子は左に流れるという「非相反現象」を生み出す。これは『逆エーデルシュタイン効果』として知られていた。たとえば、円偏光を照射すると、一方向きのスピンを持つ電子が励起されて一定方向に光電流とし流れ、逆回りの円偏光を照射すると、逆向きスピンを持つ電子が励起されて逆向きに流れる。しかし、われわれは、逆エーデルシュタイン効果が生じない条件でも同様な非相反電流が発生することを見出した。それは、試料の端付近に円偏光を照射すると、光で励起された純スピン流のために『逆スピンホール効果』によって一方方向の電流が誘起されるという現象である。新しいメカニズムによる非相反光電流の生成法となる.

2020

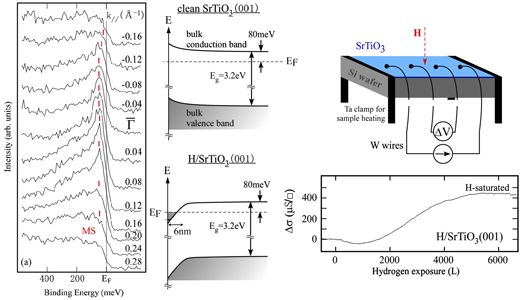

Y. Takeuchi, R. Hobara, R. Akiyama, A. Takayama, S. Ichinokura, R. Yukawa, I. Matsuda, S. Hasegawa:

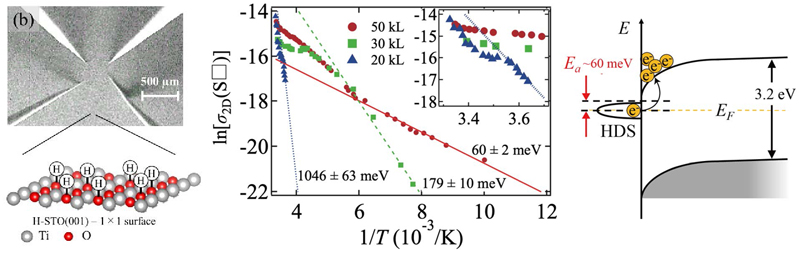

Two-dimensional conducting layer on SrTiO3 surface induced by hydrogenation

Phys. Rev. B 101, 085422(6pp) (Feb, 2020)

絶縁体であるSrTiO3 (STO)結晶の表面上に水素原子を吸着させると電気伝導が大きく増加するが、本研究でその詳細なメカニズムが解明された。それは、水素原子の吸着によってできる表面電子状態(HDS)から電子がSTOにドーピングされ、表面空間電荷層ができてキャリア密度が上がることに起因していること、しかも、そのドーピングのための励起エネルギーが水素吸着量とともに小さくなることを発見した。

2020

Y. Endo, Y. Fukaya, I. Mochizuki, A. Takayama, T. Hyodo, S. Hasegawa:

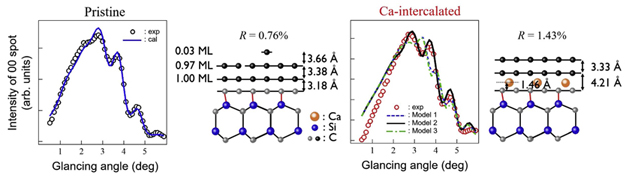

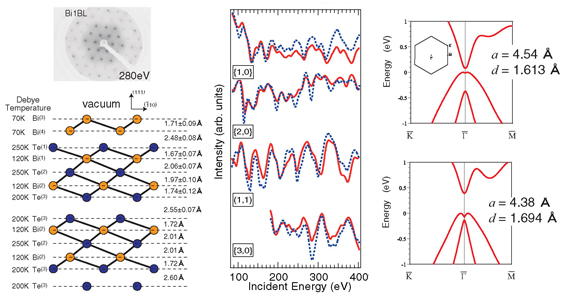

Structure of Superconducting Ca-intercalated Bilayer Graphene/SiC studied using Total-Reflection High-Energy Positron Diffraction

Carbon 157 857-862 (2020). Elsevier

Ca原子を挿入(インターカレーション)したグラフェンが超伝導に転移することを、2016年に当研究室で発見したが、Ca原子がどこに挿入されているのか不明であった。本研究では、全反射高速陽電子回折法という実験方法によって、Ca原子がグラフェン層とバッファー層の間に挿入されていることを突き止めた。この結果は、Ca原子が2枚のグラフェン層の間に挿入されているという従来説を覆すものであり、われわれの新しい結果にもとづいて超伝導特性など電子物性を考え直す必要がある。

2019

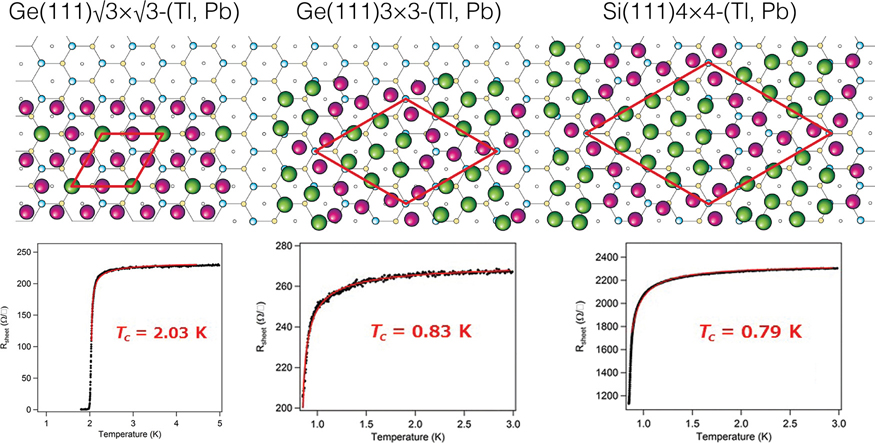

Superconducting single-atomic-layer Tl-Pb compounds on Ge(111) and Si(111) surfaces

Applied Surface Science 479, 679-684 (Feb, 2019)

T. Nakamura, A. Takayama, R. Hobara, D.V. Gruznev, A.V. Zotov, A.A. Saranin, S. Hasegawa

半導体結晶基板Si(111)とGe(111) 表面上に、1原子層程度以下のタリウム(Tl)と鉛(Pb)を共吸着させると、その吸着量の割合に応じて√3×√3、3×3、4×4などの表面超構造が形成される。それらは、臨界温度(Tc)が1 K~3 Kの範囲で超伝導に転移することを発見した。2015年に当研究室で発見したSi(111)-√3×√3-(Tl,Pb)表面構造だけでなく、多様な原子層超伝導体が存在することはわかった。臨界温度が異なる理由やスピン分裂の大きさとの関係など、電子状態の解析どから明らかにされるものと期待される。

2018

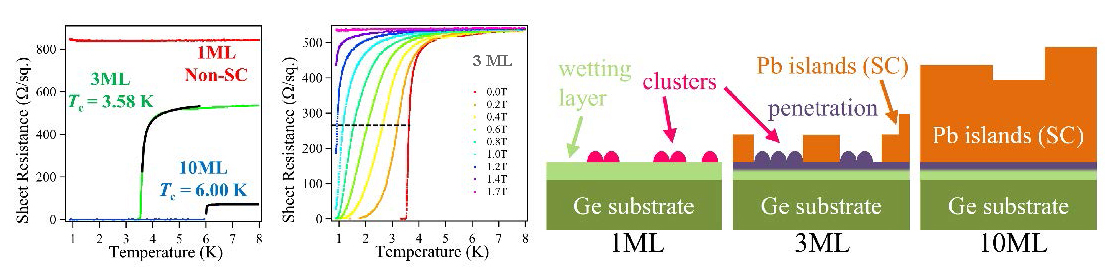

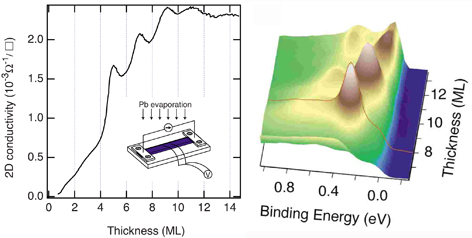

Thickness dependence of surface structure and superconductivity in Pb atomic layers

J. Phys. Soc. Japan 87, 113601 (Oct, 2018)

H. Toyama, H. Huang, T. Nakamura, L. V. Bondarenko, A. Y. Tupchaya, D. V. Gruznev, A. Takayama, A. V. Zotov, A. A. Saranin, and S. Hasegawa

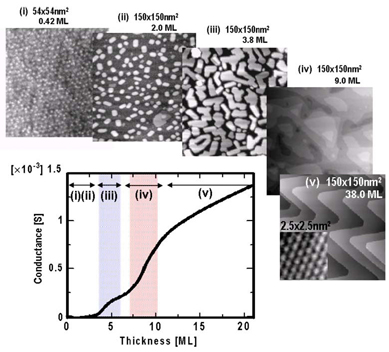

Si(111)表面上にPbを蒸着した場合、3原子層(3ML)以下の蒸着量ではPb連続膜になっていないにも関わらず、3.5 Kで超伝導に転移した。これは、超伝導Pbアイランドからクーパー対が濡れ層に染み出して超伝導領域がつながり、、表面全体がゼロ抵抗状態になったためであることを、STM観察と電気伝導観測結果をつなぐことで明らかにした。

2018

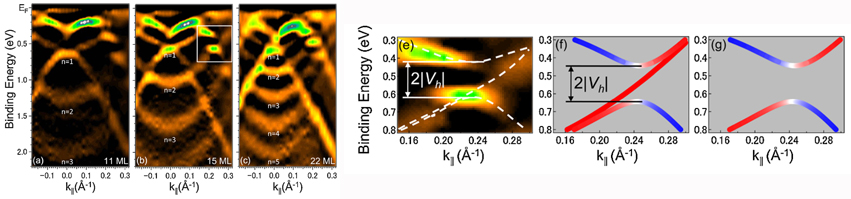

Unconventional superconductivity in the single-atom-layer alloy Si(111)-√3 ×√3-(Tl, Pb)

Phys. Rev. B 98, 134505 (Oct, 2018)

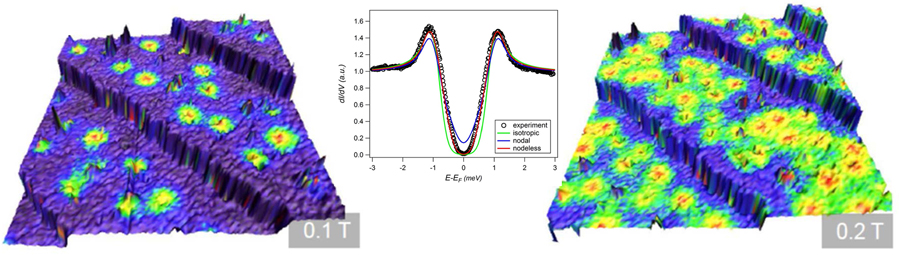

T. Nakamura, H. Kim, S. Ichinokura, A. Takayama, A. V. Zotov, A. A. Saranin, Y. Hasegawa, and S. Hasegawa

Si(111)表面上に単原子層の(Tl+Pb)合金を蒸着してできるSi(111)-√3×√3-(Tl+Pb)表面超構造ではRashba効果による大きくスピン分裂した表面状態で超伝導が起こることを2015年に我々が発見したが、今回はその表面の低温STM/STS観測を行い、BCS理論では説明できない現象を発見した。(1) 超伝導ギャップを示すSTSスペクトルの形がs波の理論では合わず、ギャップレスな非等方ギャップを仮定すると実験データを再現すること、(2) ボルテックス中心に擬ギャップ的な構造が存在すること、(3) 上部臨界磁場を超える高磁場で擬ギャップ的な構造が存在することが明らかとなり、非従来型超伝導である可能性を示唆した。

2017

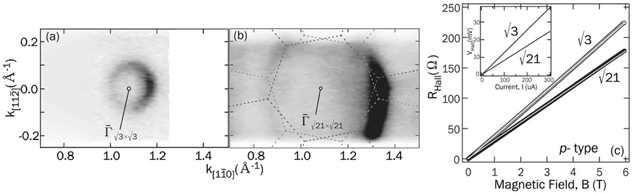

Berry phase shift from 2π to π in Bilayer graphene by Li-intercalation and sequential desorption

Appl. Phys. Lett. 110, 233106 (Jun, 2017)

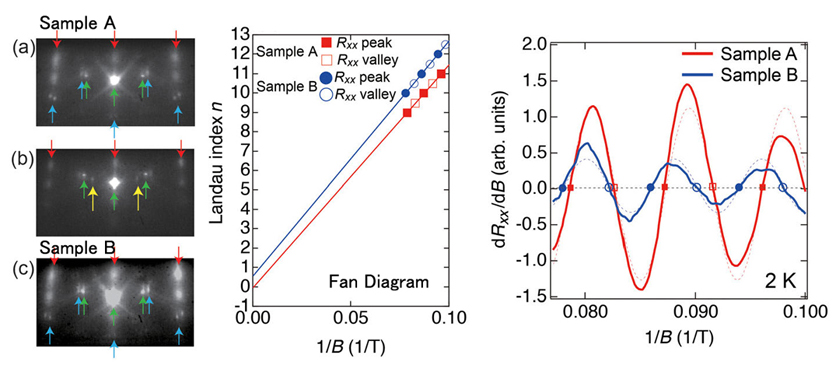

R. Akiyama, Y. Takano, Y. Endo, S. Ichinokura, R. Nakanishi, K. Nomura, and S. Hasegawa

2層

2層グラフェンでは、上層のグラフェンの炭素原子は下層のグラフェンの六角格子の中心に位置する「AB積層構造」をとっており、そこでの電子の波動関数のベリー位相はゼロでり、放物線的な分散をもつ電子状態になっている。しかし、2層グラフェンにリチウム原子をインターカレーションすると、2層の格子が同じ位置関係になる「AA積層構造」になることが知られている。本研究では、そのリチウム原子を熱脱離させたあとの2層グラフェンのベリー位相がπのままになっていることをシュビニコフ・ドハース振動を測定して発見した。これは2層グラフェンがAA積層構造になっていることを意味し、ディラック錘状の電子状態を持つ。インターカレーションのプロセスによって、グラフェンの積層構造を変えることができることを示した。

2017

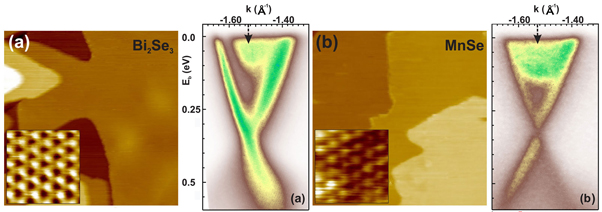

A large-gap magnetic topological heterostructure formed by subsurface incorporation of a ferromagnetic layer

Nano Letters 17, 3493-3500 (May, 2017)

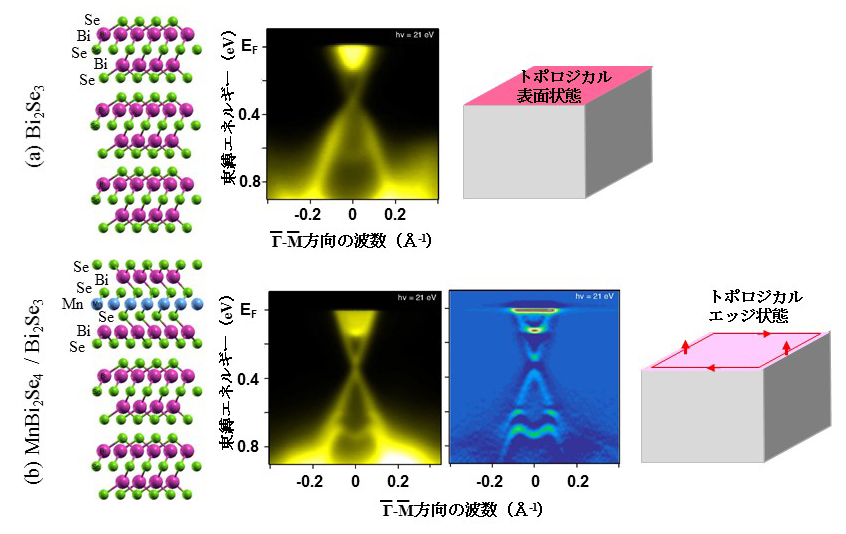

T. Hirahara, S. V. Eremeev, T. Shirasawa, Y. Okuyama, T. Kubo, R. Nakanishi, R. Akiyama, A. Takayama, T. Hajiri, S. Ideta, M. Matsunami, K. Sumida, K. Miyamoto, Y. Takagi, K. Tanaka, T. Okuda, T.Yokoyama, S. Kimura, S. Hasegawa, and E. V. Chulkov

トポロジカル絶縁体であるBi2Se3の表面上にMnSe単原子層を蒸着すると、Mnが表面下に潜り込んで最表面層がMnBi2Se4という構造の7層に変わることを発見した。この試料をSQUID測定した結果、室温においても強磁性を持つこと、さらに角度分解光電子分光法による測定によって、Dirac錘型トポロジカル表面状態のDirac点にエネルギーギャップが開いていることを見出した。これは、トポロジカル表面状態で時間反転対称性を破ったことに起因し、トポロジカルエッジ状態が表面の縁に形成されていることを意味し、比較的高い温度で量子異常ホール効果が表れることが期待できる。

2017

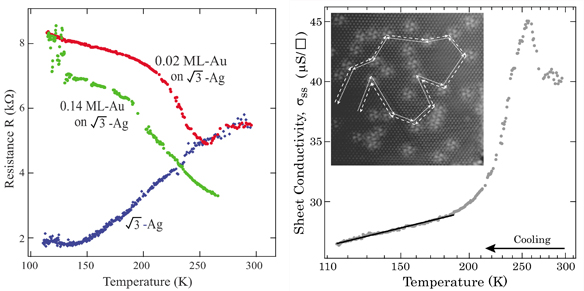

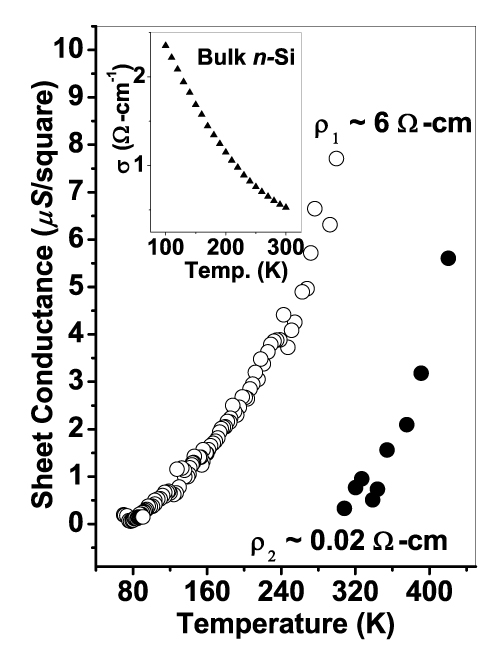

Superconductivity in thallium double atomic layer and transition into an insulating phase intermediated by a quantum metal state

2D Materials 4, 025020 (Feb, 2017)

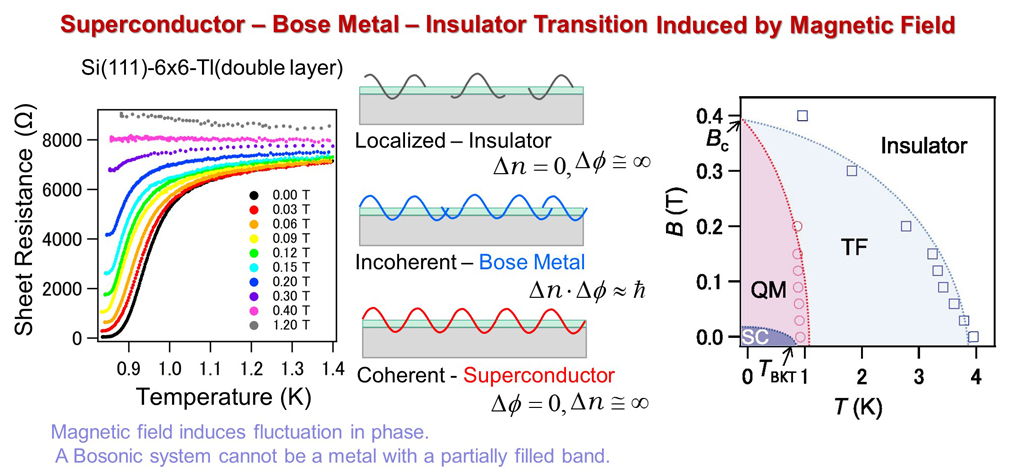

S. Ichinokura, L. Bondarenko, A. Tupchaya, D. Gruznev, A. Zotov, A. Saranin, and S. Hasegawa

原子層超伝導では2次元性ゆえの揺らぎが大きい。また、磁場を垂直に印加すると、ゲージ場の揺らぎと超伝導ボルテックス・反ボルテックスの揺らぎによって、クーパー対波動関数の位相の揺らぎが大きくなってコヒーレンスが失われる。その結果、絶対ゼロ度でも有限の電気抵抗値を持つ。これをボーズ金属という。さらに強磁場を印加すると、クーパー対の波動関数が局在化して絶縁体相となる。クーパー対が形成されているボーズ系でのこのような「金属」は、フェルミ系である常伝導状態での金属とは成因が違う。

Jan

2016

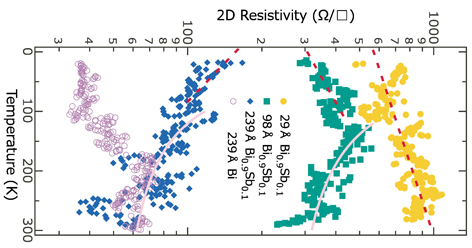

Superconducting Calcium-Intercalated Bilayer Graphene

ACS Nano 10, 2761-2765 (Jan, 2016)

S. Ichinokura, K. Sugawara, A. Takayama, T. Takahashi, and S. Hasegawa

グラフェンは炭素原子が作る1原子層のシート状の物質。そこでの電子は”質量ゼロ”のディラック電子で、高い移動度を持つということでノーベル賞にもなった物質である。それが、超伝導になることを発見した。2層のグラフェンを作り、その間にLi原子またはCa原子を挿入した(インターカレーション)。Li原子の場合には超伝導にならなかったが、Ca原子層をインターカレーションした場合に限って、2.3 Kで超伝導に転移した。空気中ではすぐに酸化されてしまうために、試料の作成と電気伝導の測定をすべて超高真空中で行って初めて観測された。

Oct

2015

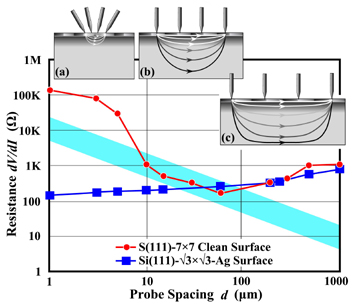

Two-dimensional superconductor with giant Rashba effect: One-atomic-layer Tl-Pb compound on Si(111)

Phys. Rev. Lett. 115, 147003 (Oct, 2015)

A.V. Matetskiy, S. Ichinokura, L.V. Bondarenko, A.Y. Tupchaya, D.V. Gruznev, A.V. Zotov, A.A. Saranin, R. Hobara, A. Takayama, and S. Hasegawa

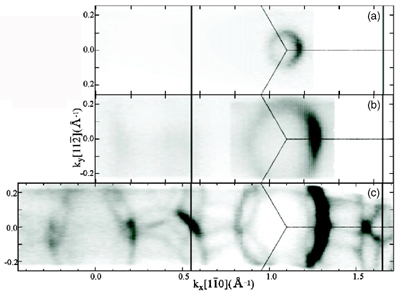

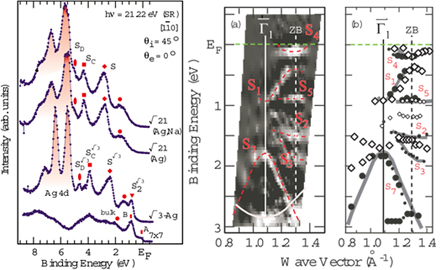

Si(111)表面上に単原子層の(Tl+Pb)合金を蒸着すると、Rashba効果によって大きなスピン分裂が起こっていることが角度分解光電子分光(ARPES)測定と第1原理計算から明らかになった。また、その一つのバンドが大きな電子格子相互作用係数を持つこともARPES測定からわかった。この表面を超高真空中で超低温まで冷却して4端子法で「その場」電気抵抗測定を行ったところ、2.25 Kで超伝導に転移することを発見した。これは、Rashba分裂したバンドでクーパー対が形成されているので、スピン一重項と三重項のクーパー対が混合したパリティの破れた超伝導である可能性が高く、得意な性質を持つと期待できる。

Sep

2015

Direct observation of a gap opening in topological interface states of MnSe/Bi2Se3 heterostructure

Appl. Phys. Lett. 107, 091604 (Sep, 2015)

A.V. Matetskiy, I. A. Kibirev, T. Hirahara, S. Hasegawa, A.V. Zotov, and A.A. Saranin

トポロジカル絶縁体として知られている Bi2Se3(111)表面上に反強磁性体であるMnSe超薄膜をエピタキシャル成長させた。その状態で角度分解光電子分光測定をすると、Bi2Se3の表面にあるディラックコーンのディラック点に90 meV程度のエネルギーギャップが開いていた。これは、MnSeの磁性によって、時間反転対称性が破られた結果であると解釈できる。これによって、量子異常ホール効果やトポロジカル磁気電気効果が観測可能となるだろう。

Sep

2015

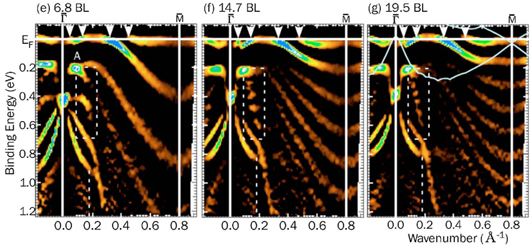

Role of Quantum and Surface-State Effects in the Bulk Fermi Level Position of Ultrathin Bi films

Phys. Rev. Lett.115, 106803 (Sep, 2015)

T. Hirahara, T. Shirai, T. Hajiri, M. Matsunami, K. Tanaka, S. Kimura, S. Hasegawa, and K. Kobayashi

ビスマスは、バルク結晶では半金属として知られているが、薄膜にすると、量子サイズ効果によって半導体になることが予想されていた。しかし、その確たる実験的証拠は得られていなかった。角度分解光電子分光法によって、今回初めてその転移を観察することに成功した。さらに、薄い超薄膜になると、その半導体状態が金属状態に転移することも発見した。その原因は、表面状態とバルク状態間での電荷のやりとりによって、電荷中性条件が変化するためではないかと推定された。

Nov

2014

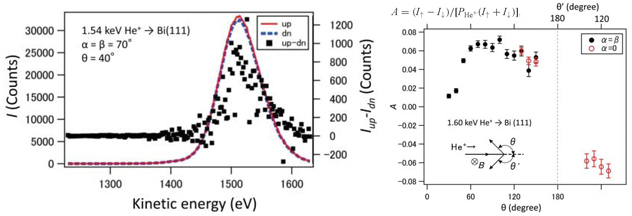

Electron-spin dependent 4He+ ion scattering on Bi surfaces

Radiation Effects and Defects in Solids 169 (12), 1003-1009 (Nov, 2014)

S. Ichinokura , T. Hirahara, S. Hasegawa, O. Sakai and T.T. Suzuki

重元素物質によるスピン軌道相互作用は、ラシュバ効果やトポロジカル物質などで重要な役割をする。ビスマスによるHeイオン散乱過程でも、Heイオンの1s電子のスピン軌道相互作用によってスピンの向きに応じて散乱強度が変わることを実験的に実証した。スピン偏極したHeイオンビームを生成してBiに照射し、スピンアップとスピンダウンのHeイオンの散乱強度の違いを検出した。

Oct

2014

In situ Magnetotransport Measurements in Ultrathin Bi Films: Evidence for Surface-Bulk Coherent Transport

e-Journal of Surface Science and Nanotechnology 12, 423-430 (Oct, 2014).

N. Fukui, R. Hobara, T. Hirahara, Y. Miyatake, H. Mizuno, T. Sasaki, T. Nagamura, and S. Hasegawa

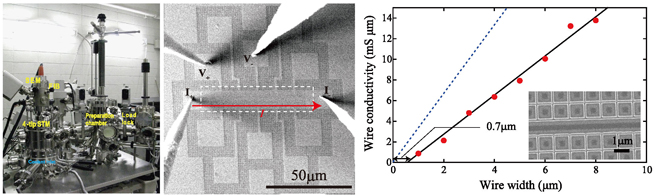

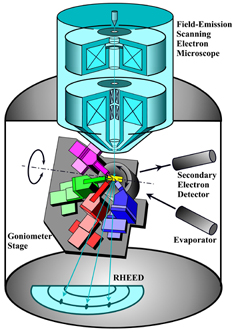

「端のある表面」が今注目されている。それは(2次元)トポロジカル物質のエッジ状態などの関心からで、物質の「端」である表面のさらに「端の端」を制御性よく作れれば、新しい「表面物理学」の舞台となる。そのために、従来の4探針STM(走査トンネル顕微鏡)装置、MBE(分子線エピタキシー)装置、および、FIB(集束イオンビーム)装置をすべて超高真空化し、接続して一体化した装置を建設した。それによって、表面上を流れる電流経路を自在に制御できることを示した。これによってエッジ状態での伝導やスピン流の検出など、新しい展開が期待できる。

Nov.

2014

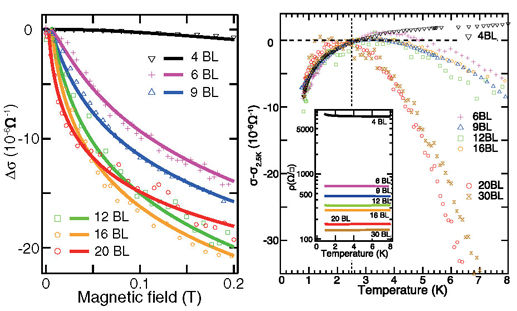

In situ Magnetotransport Measurements in Ultrathin Bi Films: Evidence for Surface-Bulk Coherent Transport

Physical Review Letters 113, 206802 (Nov, 2014)

M. Aitani, T. Hirahara, S. Ichinokura, M. Hanaduka, D. Y. Shin, S. Hasegawa

膜厚が約20BL以下のBi超薄膜の場合、伝導度が膜厚に依存しないことから、表面状態が伝導に支配的に寄与していると言える。また、そこでは電子電子散乱が効いている。しかし、磁場中での弱局在現象は膜厚に依存した。これは、表面状態とバルク状態がコヒーレントに結合して一つの伝導チャンネルを作っていると解釈できす。一方、20BL以上の膜厚では、バルク状態が支配的に伝導に寄与している。

Sep

2014

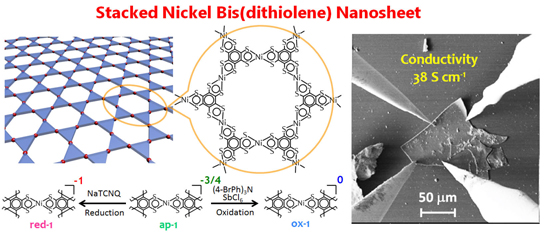

Redox Control and High Conductivity of Nickel Bis(dithiolene) Complex π?Nanosheet: A Potential Organic Two-Dimensional Topological Insulator

Journal of The American Chemical Society 136, 14357 (Sep, 2014)

T. Kambe, R. Sakamoto, T. Kusamoto, T. Pal, N. Fukui, K. Hoshiki, T. Shimojima, Z. Wang, T. Hirahara, K. Ishizaka, S. Hasegawa, F. Liu, and H. Nishihara

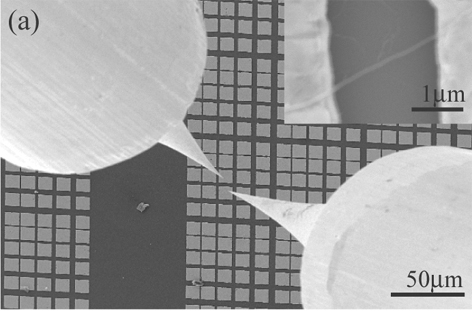

この物質は上図に示すように「カゴメ格子」状の単分子層物質であり、2次元トポロジカル絶縁体の有機物シートとして理論的に予想されている。本研究では、上図のように単一フレークに4本の探針を接触させてvan der Pauw法で電気伝導度を測定した結果、極めて高い電気伝導度を持つことが示された。この物質が2次元トポロジカル有機絶縁体であるのなら、この高い電気伝導度はエッジ伝導に起因していると思われる。さらに酸化還元によって値が変わることもわかった。酸化還元反応によって物質をトポロジカル物質からトリビアル物質に転移させている可能性がある。

June

2014

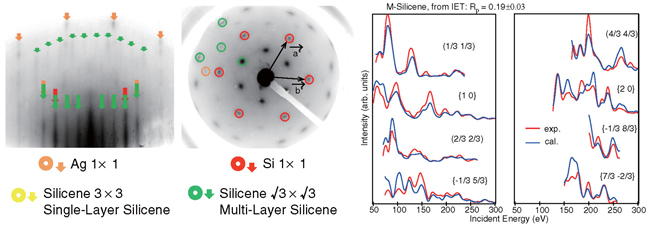

Structure Determination of Multilayer Silicene Grown on Ag(111) films by Electron Diffraction: Evidence for Ag Segregation at the Surface

Physical Review B 89, 241403(R) (Jun, 2014)

T. Shirai, T. Shirasawa, T. Hirahara, N. Fukui, T. Takahashi, and S. Hasegawa

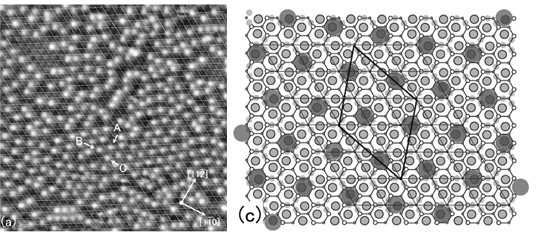

グラフェンのような六方格子の単原子シートがシリコンでもできるのか?この単原子シートのシリコンは「シリセン」と呼ばれ、最近多数の研究報告がある。本研究では、Ag(111)結晶表面上に多層シリセンと言われている構造(√3×√3)を作成し、低速電子回折のスポット強度を電子線の加速電圧を変えながら測定し、その結果を多重散乱を取り込んだ理論計算結果と比較した。その結果、多層シリセンは、ダイヤモンド格子のシリコン層に極めて近い構造であることがわかった。そのシリコン層の最上層には1原子層の銀原子が偏析してSi(111)-√3×√3-Ag表面構造を作っていた。この条件で作成したシリコン層は残念ながらシリセンではなく、単なるシリコン結晶層であった。

May

2014

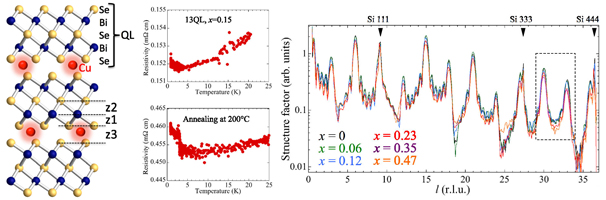

Structure and transport properties of Cu doped Bi2Se3 films

Physical Review B 89, 195311 (May, 2014)

T. Shirasawa, M. Sugiki, T. Hirahara, M. Aitani, T. Shirai, S. Hasegawa, and T. Takahashi

トポロジカル絶縁体のBi2Se3結晶にCuをドーピングすると超伝導になるという報告があり、トポロジカル超伝導の可能性が期待されている。本研究では、X線回折によってCu原子がBi2Se3結晶のファンンデル・ワールスギャップに入って原子層間隔を広げていることを確認し、さらにin situで0.8 Kまで冷却して電気抵抗を測定したが超伝導にはならなかった。この結果は、Cu原子のファンンデル・ワールスギャップ中へのインターカレーションが超伝導の原因となっているわけではないことを示している。

Mar

2014

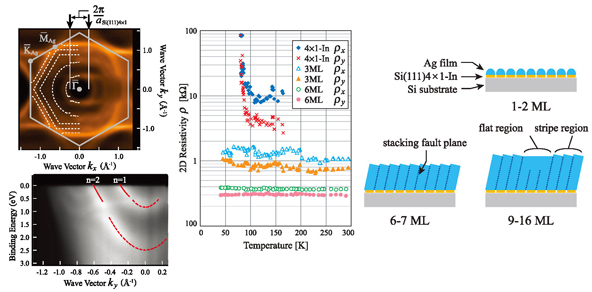

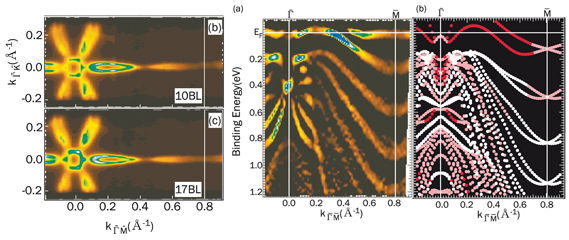

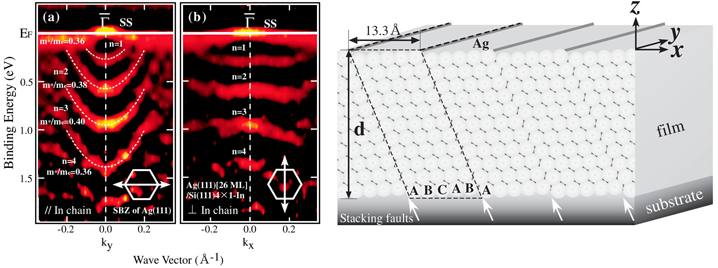

Anisotropic Electronic Conduction in Metal Nanofilms Grown on a One-Dimensional Surface Superstructure

Physical Review B 89, 125415 (Mar, 2014)

N. Nagamura, R. Hobara, T. Uetake, T. Hirahara, M. Ogawa, T. Okuda, K. He, P. Moras, P. M. Sheverdyaeva, C. Carbone, K. Kobayashi, I. Matsuda, and S. Hasegawa

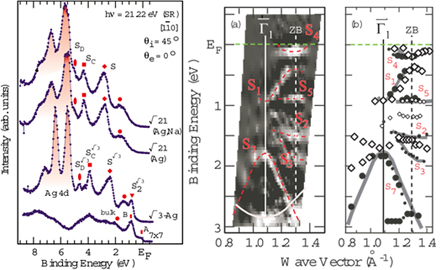

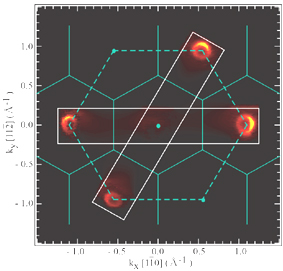

1次元金属表面として知られるSi(111)-4x1-In表面上にAg原子層を成長させると、1次元周期にしたがって周期的な積層欠陥の入ったAg膜となる。そのためにAg膜のフェルミ表面や電気伝導度が異方的な性質を持つことがわかった。成長基板の原子配列構造を利用して、超薄膜の物性を変えることができることを示した。

Oct

2013

Fermi-Level Tuning of Topological Insulator Thin Films

Japanese Journal of Applied Physics 52, 110112 (Oct 2013)

Masaki Aitani, Yusuke Sakamoto, Toru Hirahara, Manabu Yamada, Hidetoshi Miyazaki, Masaharu Matsunami, Shin-ichi Kimura

and Shuji Hasegawa

Bi2Te3薄膜にPbを混ぜ込むとホールドープされてDirac Coneのみがフェルミ準位を横切る。このときの電気伝導は、Dirac表面状態の伝導となっている。しかもスピン偏極しているはず!

Oct

2013

In situ transport measurements on ultrathin Bi(111) films using a magnetic tip: possible detection of current-induced spin polarization in the surface states

New Journal of Physics 15, 105018 (Oct 2013)

Takeshi Tono, Toru Hirahara and Shuji Hasegawa

強磁性探針を用いた4探針STMによる伝導測定によって、Bi表面状態を流れる電流でスピン分解測定に成功。

Jun

2013

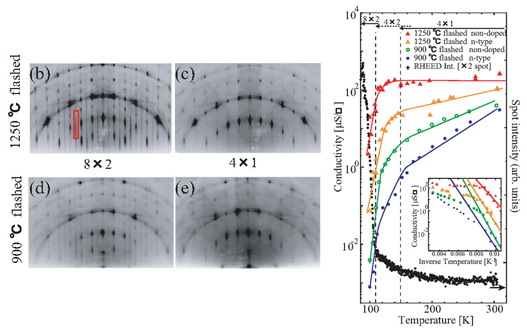

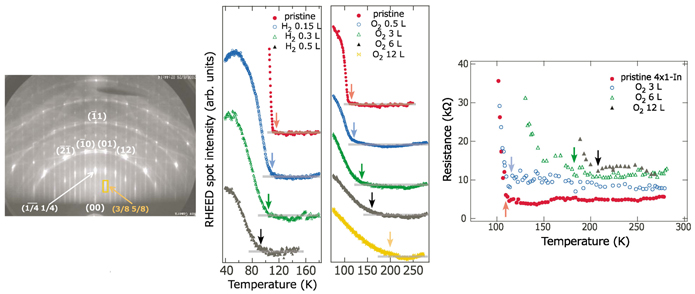

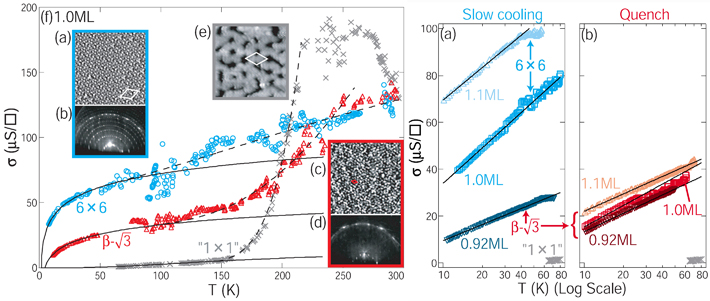

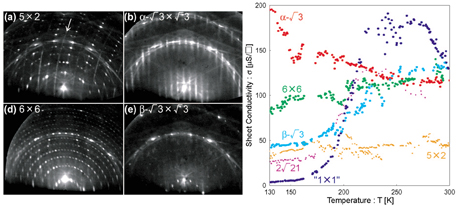

Magnetoresistance Measurements of a Superconducting Surface State of In-Induced and Pb-Induced Structures on Si(111)

Physical Review Letters 110, 237001 (Jun, 2013).

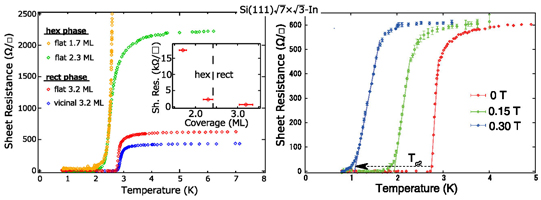

Manabu Yamada, Toru Hirahara, and Shuji Hasegawa

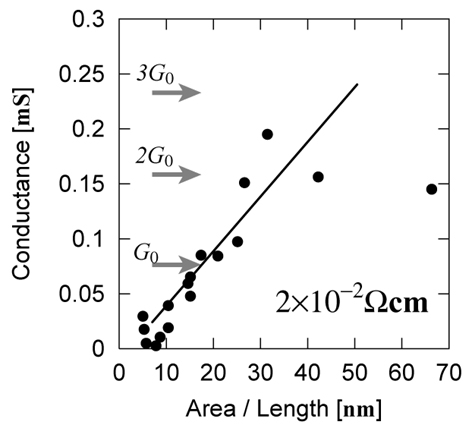

左図:√7×√3-In表面超構造作成時のインジウム被覆量によって超伝導転移温度が違う。

右図:磁場印加で超伝導転移温度が降下。

Apr

2013

Evidence of Dirac Fermions in Multilayer Silicene

Applied Physics Letters 102, 163106 (Apr. 2013).

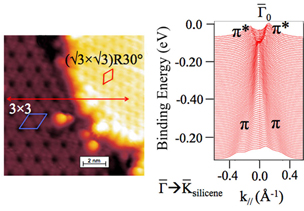

P. De Padova, P. Vogt, A. Resta, J. Avila, I. Razado-Colambo, C. Quaresima, C. Ottaviani, B. Olivieri, T. Bruhn, T. Hirahara, T. Shirai, S. Hasagawa, M. C. Asensio, and G. Le Lay

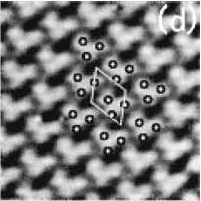

左図:第1層シリセンの3x3領域と多層シリセンの√3×√3領域のSTM像。

右図:多層シリセンで表面を覆ったときのARPES測定によるバンド分散図

Nov

2012

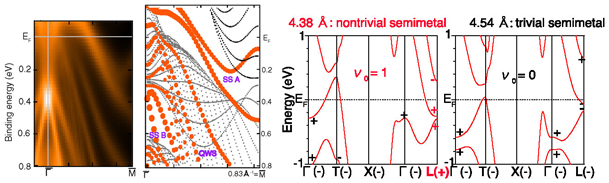

Atomic and Electronic Structure of Ultrathin Bi(111) Films Grown on Bi2Te3(111) Substrates: Evidence for a Strain-Induced Topological Phase Transition

Physical Review Letter 109, 227401 (Nov, 2012)

T. Hirahara, N. Fukui, T. Shirasawa, M. Yamada, M. Aitani, H. Miyazaki, M. Matsunami, S. Kimura, T. Takahashi, S. Hasegawa, and K. Kobayashi

Jul

2012

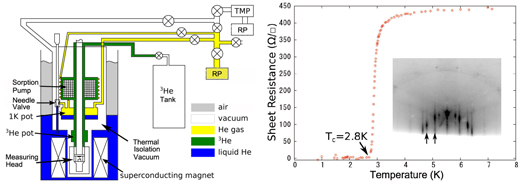

Surface Electrical Conductivity Measurement System with Micro-Four-Point Probes at Sub-Kelvin Temperature under High Magnetic Field in Ultrahigh Vacuum

e-Journal of Surface Science and Nanotechnology 10, 400-405 (Jul, 2012)

M. Yamada, T. Hirahara, S. Hasegawa, H. Mizuno, Y. Miyatake, and T. Nagamura

Jul

2012

Anisotropic conductivity of the Si(111)4×1-In surface: Transport mechanism determined by the temperature dependence

Physical Review B 86, 035325 (Jul, 2012)

T. Uetake, T. Hirahara, Y. Ueda, N. Nagamura, R. Hobara, and S. Hasegawa

Mar

2012

Surface Relaxation of Topological Insulators: Influence on the Electronic Structure

Physical Review B 85, 115426 (Mar, 2012)

N. Fukui, T. Hirahara, T. Shirasawa, T. Takahashi, K. Kobayashi, and S. Hasegawa

Mar

2012

Hydrogen-induced surface metallization of SrTiO3(001)

Physical Review Letter 108, 116802 (Mar, 2012)

M. D’Angelo, R. Yukawa, K. Ozawa, S. Yamamoto, T. Hirahara, S. Hasegawa, M.G. Silly, F. Sirotti, and I. Matsuda

Oct

2011

Interfacing 2D and 3D Topological Insulators: Bi(111) Bilayer on Bi2Te3

Physical Review Letters 107, 166801 (Oct, 2011)

T. Hirahara, G. Bihlmayer, Y. Sakamoto, M. Yamada, H. Miyazaki, S. Kimura, S. Bl¨uge, and S. Hasegawa

Sep

2011

Manipulation of magnetic anisotropy of Co ultrathin films by substrate engineering

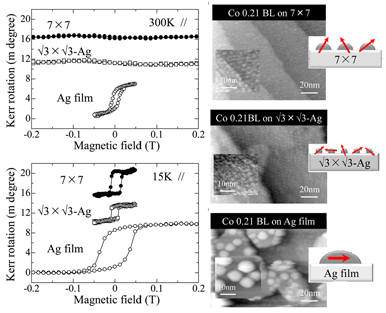

Journal of Applied Physics 110, 053902 (Sep, 2011)

Y. Saisyu, T. Hirahara, R. Hobara, and S. Hasegawa

Mar

2011

Physical Review Letters 106, 116802 (Mar, 2011)

S. Yamazaki, Y. Hosomura, I. Matsuda, R. Hobara, T. Eguchi, Y. Hasegawa, and S. Hasegawa

May

2011

Enhanced spin relaxation in a quantum metal film by the Rashba-type surface

Physical Review B83, 195305 (May, 2011)

N. Miyata, H. Narita, M. Ogawa, A. Harasawa, R. Hobara, T. Hirahara, P. Moras, D.Topwal, C.Carbone, S.Hasegawa, and I. Matsuda

Mar

2011

Development of a surface magneto-transport measurement system with multi-probes and the in situ measurement of Bi nanofilms prepared on Si(111)7×7

Japanese Journal of Applied Physics 50, 036602 (Mar, 2011).

N. Miyata, R. Hobara, H. Narita, T. Hirahara, S. Hasegawa, and I. Matsuda

Nov

2010

Electron compound nature in a surface atomic layer of two-dimensional hexagonal lattice

Physical Review B82, 165330 (Nov, 2010).

I. Matsuda, F. Nakamura, K. Kubo, T. Hirahara, S. Yamazaki, W. H. Choi, H. W. Yeom, H. Narita, Y. Fukaya, M. Hashimoto, A. Kawasuso, M. Ono,Y. Hasegawa, S. Hasegawa, and K. Kobayashi

Oct

2010

Anomalous transport in an n-type topological insulator ultrathin Bi2Se3 film

Physical Review B82, 155309 (Oct, 2010).

T. Hirahara, Y. Sakamoto, Y. Takeichi, H. Miyazaki, S. Kimura, I. Matsuda, A. Kakizaki, S. Hasegawa

Jul

2010

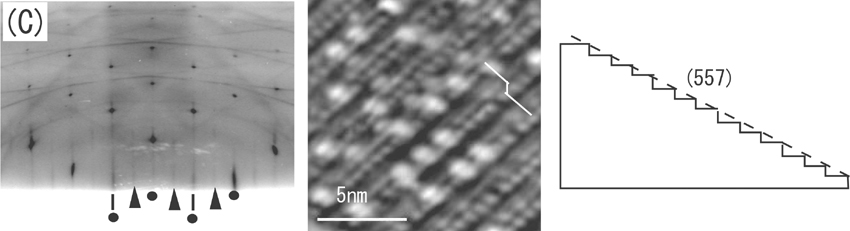

Conductance transition and interwire ordering of Pb nanowires on Si(557)

Physical Review B82, 045423 (Jul, 2010).

H. Morikawa, K. S. Kim, H. W. Yeom, Y. Kitaoka, T. Hirahara, and S. Hasegawa

-small.jpg)

Jun

2010

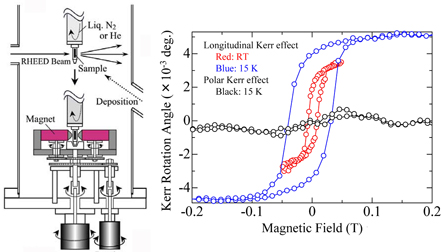

強力な永久磁石を使って外部磁場を印加する簡便な構造

Development of an UHV-SMOKE system using permanent magnets

e-Journal of Surface Science and Nanotechnology 8, 298-302 (June, 2010).

Y. Niinuma, Y. Saisyu, T. Hirahara, R. Hobara, S. Hasegawa, H. Mizuno, and T. Nagamura

Apr

2010

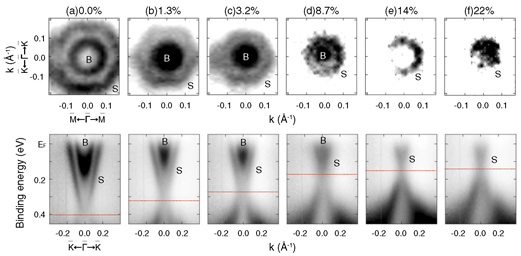

Chiral Dirac Coneが消える

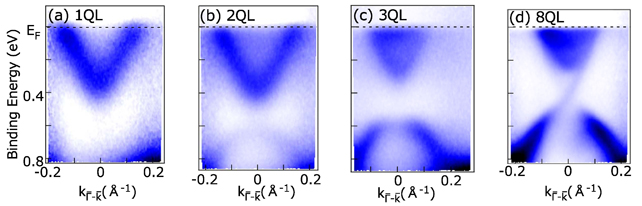

Spectroscopic evidence of a topological quantum phase transition in ultrathin Bi2Se3 films

Physical Review B81, 165432 (Apr, 2010).

Y. Sakamoto, ToruHirahara, Hidetoshi Miyazaki, Shin-ichi Kimura, and Shuji Hasegawa

Apr

2010

膜内は絶縁体的でその表面は金属であることを確認

A topological metal at the surface of an ultrathin Bi1-xSbx alloy film

Physical Review B81, 165422 (Apr, 2010).

T .Hirahara, Y. Sakamoto, Y. Saisyu, H. Miyazaki, S. Kimura, T. Okuda, I. Matsuda, S. Murakami, and S. Hasegawa

Feb

2010

Quasi-One Dimensional Metals on Semiconductor Surfaces with Defects

Journal of Physivs: Condensed Matter 22, 084026 (Feb, 2010). (Review Paper)

S. Hasegawa

Jan

2010

電子回折と表面電気伝導度で異なる結果を出す理由は?

Phase transition temperatures determined by different experimental methods: Si(111)4x1-In surface with defects

Physical Review B 81, 035314 (Jan, 2010).

T. Shibasaki, N. Nagamura, T. Hirahara, .H. Okino, S. Yamazaki, W. Lee, H. Shim, R. Hobara, I. Matsuda, G. . S. Lee, and S. Hasegawa

Dec

2009

表面電気伝導度で金属絶縁体転移を検出

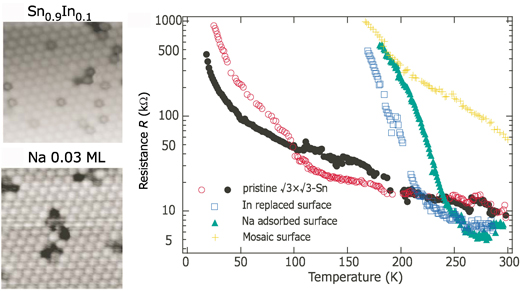

Insulating conduction in Sn/Si(111): Possibility of a Mott insulating ground state and metallization/localization induced by carrier doping

Physical Review B 80, 235419 (Dec, 2009).

T. Hirahara, T. Komorida, Y. Gu, F. Nakamura, H. Izuchi, H. Morikawa, and S. Hasegawa

Aug

2009

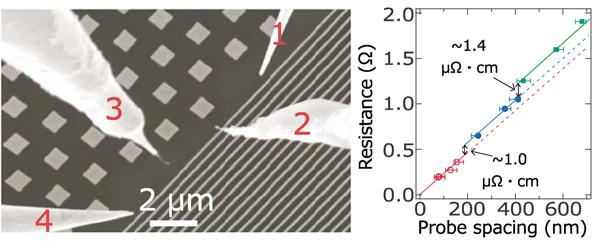

粒界散乱の直接検出に成功

Direct detection of grain boundary scattering in damascene Cu wires by nanometer-scale four-point probe resistance measurements

Applied Physics Letters 95, 052110 (Aug, 2009).

Y. Kitaoka, T. Tono, S. Yoshimoto, T. Hirahara, S. Hasegawa, and T. Ohba

Feb

2009

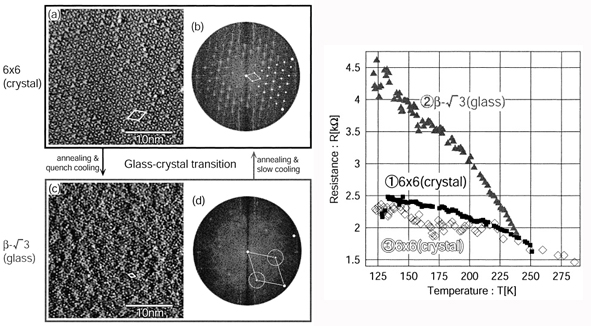

Localization and Hopping Conduction at Glass and Crystal Phases of Monatomic Au Layers on Silicon Surface

Physical Review B 79, 085317 (Feb, 2009).

S. Yamazaki, I. Matsuda, H. Okino, H. Morikawa, and S. Hasegawa

Jan

2009

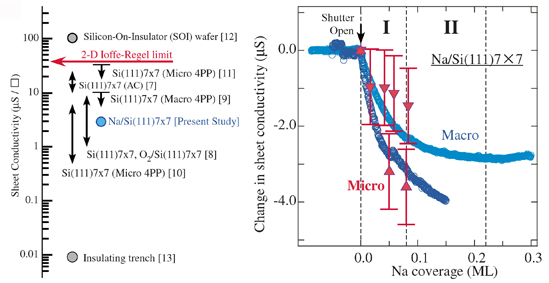

Conductivity of the Si(111)7×7 dangling-bond state

Physical Review B 79, 035318 (Jan, 2009).

M. D’angelo, K. Takase, T. Hirahara, S. Hasegawa, and I. Matsuda

Dec

2008

Electron Transport Property of Quantum-Well States in Ultrathin Pb (111) Films

Physical Review B 78, 245405 (Dec, 2008).

Nobuhiro Miyata, Kotaro Horikoshi, Toru Hirahara, Shuji Hasegawa, C. M. Wei, and Iwao Matsuda

Sep

2008

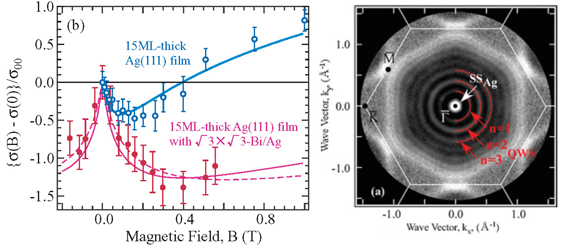

Spin-polarization of quantum well states in Ag films induced by Rashba effect at surface

Physical Review Letters, 101, 107604 (Sep, 2008).

K. He, T. Hirahara, T. Okuda, S. Hasegawa, A. Kakizaki, and I. Matsuda

Aug

2008

パリティ効果によるスピン分裂も。

Origin of the surface-state band-splitting in ultrathin Bi Flms: From a Rashba effect to a parity effect

New Journal of Physics 10, 083038 (Aug 2008)

T Hirahara, K. Miyamoto, A. Kimura, Y. Niinuma, G. Bihlmayer, E. V. Chulkov, T. Nagao, I. Matsuda, S. Qiao, K. Shimada, H. Namatame, M. Taniguchi, and S. Hasegawa

Jul

2008

Electronic Transport of Au-Adsorbed Si(111)-√3×√3-Ag Surface: Metallic Conduction and Localization

Physical Review B 78, 035326 (Jul, 2008)

C. Liu, I. Matsuda, S. Yoshimoto, T. Kanagawa, and S. Hasegawa

May

2007

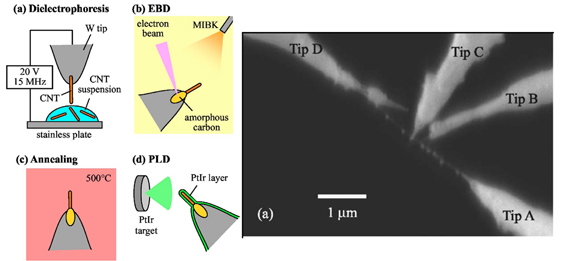

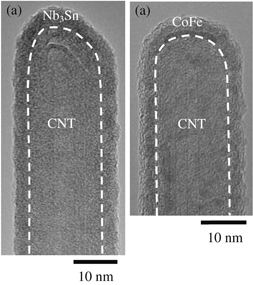

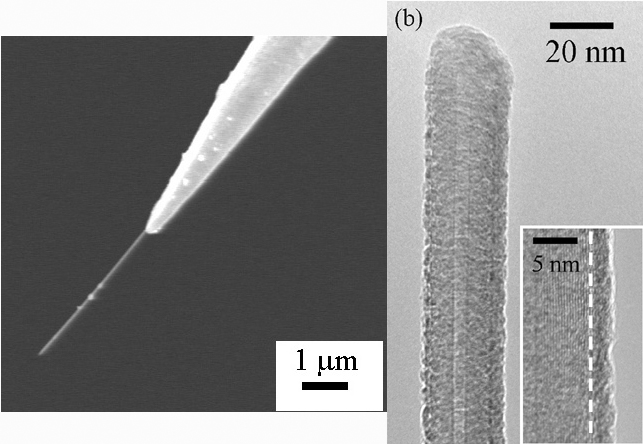

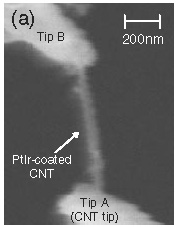

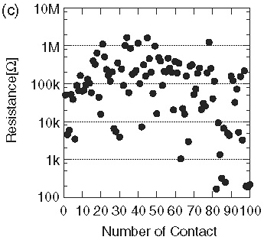

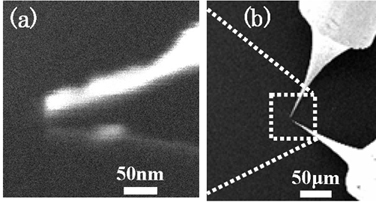

Four-Point Probe Resistance Measurements Using PtIr-Coated Carbon Nanotube Tips

Nano Letters 7, 956 (May, 2007) 朝日新聞で報道20070518

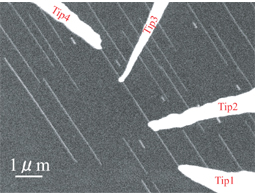

S. Yoshimoto, Y. Murata, K. Kubo, K. Tomita, K. Motoyoshi, T. Kimura, H. Okino, R. Hobara, I. Matsuda, S. Honda, M. Katayama, and S. Hasegawa

May

2007

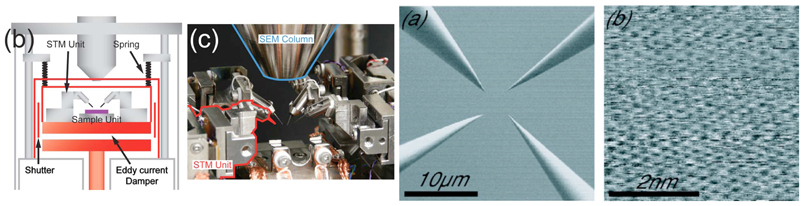

Variable-Temperature Independently-Driven Four-Tip Scanning Tunneling Microscope

Review of Scientific Instruments 78, 053705 (May, 2007)

R. Hobara, N. Nagamura, S. Hasegawa, I. Matsuda, Y. Yamamoto, K. Ishikawa, and T. Nagamura:

Apr

2007

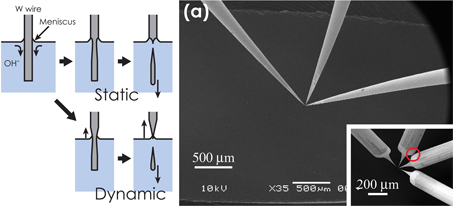

Dynamic electrochemical-etching technique for tungsten tips suitable for multi-tip scanning tunneling microscopes

e-Journal of Surface Science and Nanotechnology 5, 94-98 (April, 2007)

R. Hobara, S. Yoshimoto, S. Hasegawa, and K. Sakamoto

Jan

2007

High-yield synthesis of conductive carbon nanotube tips for multiprobe scanning tunneling microscope

Review of Scientific Instruments 78, 013703 (25 January, 2007)

H. Konishi, Y. Murata, W. Wongwiriyapan, M. Kishida, K. Tomita, K. Motoyoshi, S. Honda, M. Katayama, S. Yoshimoto, K. Kubo, R. Hobara, I. Matsuda, S. Hasegawa, M. Yoshimura, J.-G. Lee and H. Mori

Jan

2007

Quantum well states in ultrathin Bi films: Angle-resolved photoemission spectroscopy and first-principles calculations study

Physical Review B 75, 035422 (24 January, 2007)

T. Hirahara, T. Nagao, I. Matsuda, G. Bihlmayer, E. V. Chulkov, Yu. M. Koroteev, and S. Hasegawa

Dec

2006

Self-assembly of two-dimensional nanoclusters observed with STM:

From surface molecules to surface superstructure

Physical Review B 74, 235420 (13 December, 2006).

Canhua Liu, Iwao Matsuda, Marie D’angelo, Shuji Hasegawa, Jun Okabayashi, Satoshi Toyoda, and Masaharu Oshima

Oct

2006

Role of Spin-Orbit Coupling and Hybridization Effects in the Electronic Structure of Ultrathin Bi Films

Physical Review Letters 97, 146803 (6 October, 2006).

T. Hirahara, T. Nagao, I. Matsuda, G. Bihlmayer, E. V. Chulkov, Yu. M. Koroteev, P. M. Echenique, M. Saito, and S. Hasegawa

June

2006

Quasi-One-Dimensional Quantized States in an Epitaxial Ag Film on a One-Dimensional Surface Superstructure

Physical Review Letters 96, 256801 (30 June, 2006)

Naoka Nagamura, Iwao Matsuda, Nobuhiro Miyata, Toru Hirahara, Shuji Hasegawa, Takashi Uchihashi

June

2006

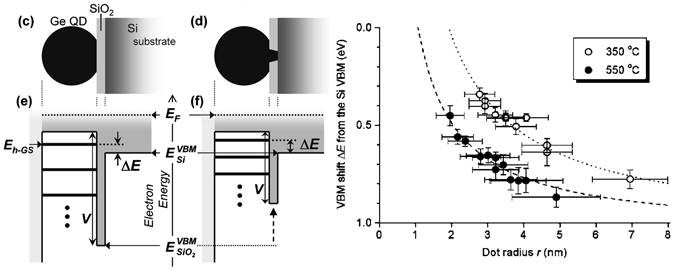

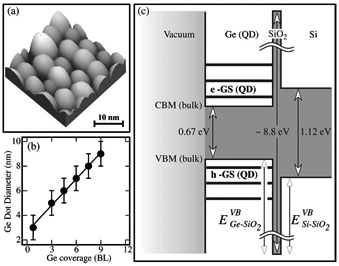

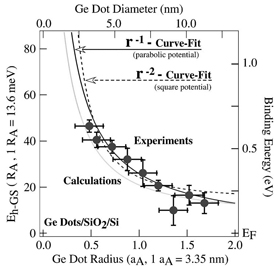

Quantum regulation of Ge nanodot state by controlling barrier of the interface layer

Applied Physics Letters 88, 253102 (20 June, 2006).

Yasuo Nakayama, Iwao Matsuda and Shuji Hasegawa, and Masakazu Ichikawa

極薄Si酸化膜上Geナノドットの界面構造と閉じ込めポテンシャル

表面科学 27, 523 (10 September, 2006).

中山泰生, 松田巌, 長谷川修司, 市川昌和

June

2006

Direct measurement of the Hall effect in a free-electron-like surface state

Physical Review B 73, 235332( (19 June, 2006).

Toru Hirahara, Iwao Matsuda, Canhua Liu, Rei Hobara, Shinya Yoshimoto, and Shuji Hasegawa

April

2006

Synthesis of Metal-Alloy-Coated Nanowires toward Functional Scanning Probe Microscope

Japanese Journal of Applied Physics 45, 3690 (25 April, 2006).

Hirofumi KONISHI, Shin-ichi HONDA, Masaru KISHIDA, Yuya MURATA, Tatsuro YASUDA, Daisuke MAEDA, Kazuhiro TOMITA, Kenji MOTOYOSHI, Shinya YOSHIMOTO, Rei HOBARA, Iwao MATSUDA, Jung-Goo LEE, Hirotaro MORI, Kenjiro OURA, Shuji HASEGAWA and Mitsuhiro KATAYAMA

Mar

2006

Observation of Quantum Confinement in Ge nanodots on an oxidized Si surface

Physical Review B 73, 113311 (15 March, 2006).

Alexander Konchenko,, Iwao Matsuda, Shuji Hasegawa,Yoshiaki Nakamura, and Masakazu Ichikawa

Jan

2006

Interaction between the adatoms-induced localized state and the quasi-two-dimensional electron gas

Physical Review Letters 96, 036803 (15 January, 2006)

C. Liu, I. Matsuda, R. Hobara, and S. Hasegawa

Dec

2005

Electrical Conduction on Various Au/Si(111) Surface Superstructures

e-Journal of Surface Science and Nanotechnology 3, 497-502 (Dec, 2005).

S. Yamazaki, I. Matsuda, H. Okino, H. Morikawa, and S. Hasegawa

Dec

2005

Coating Carbon Nanotubes with Compound Ultrathin Film: A Novel Route to Functional SPM tips

e-Journal of Surface Science and Nanotechnology 3, 417-420 (Dec, 2005).

M. Kishida, H. Konishi, Y. Murata, D. Maeda, T. Yasuda, T. Ikuno, S. Honda, M. Katayama, S. Yoshimoto, R. Hobara, I. Matsuda, and S. Hasegawa

Synthesis of Metal-Alloy Nanowires toward Functional Scanning Probe Microscope

Japanese Journal of Applied Physics 45, 3690-3692 (April, 2006)

H. Konishi, S. Honda, M. Kishida, Y. Murata, T. Yasuda, D. Maeda, K. Tomita, K. Motoyoshi, S. Yoshimoto, R. Hobara, I. Matsuda, J.-G. Lee, H. Mori, K. Oura, S. Hasegawa, and M. Katayama

Dec

2005

Electrical Characterization of Metal-Coated Carbon-Nanotube Tips

Japanese Journal of Applied Physics 44, L1563-L1566 (Dec, 2005).

S. Yoshimoto, Y. Murata, R. Hobara, I. Matsuda, M. Kishida, H. Konishi, T. Ikuno, D. Maeda, T. Yasuda, S. Honda, H. Okado, K. Oura, M. Katayama, and S. Hasegawa

Oct

2005

Alkali metal-induced Si(111)√21x√21 structure: the Na case

Surface Science 590, 162-172 (Oct. 2005).

M. D'angelo, M. Konishi, I. Matsuda, C. Liu, S. Hasegawa, T. Okuda, and T. Kinoshita

Sep

2005

Strong Lateral Growth and Crystallization via Two-dimensional Allotropic Transformation of Semi-metal Bi Film

Surface Science 590, L247-252 (Sep. 2005).

T. Nagao, S. Yaginuma, M. Saito, T. Kogure, T. Ohno, S. Hasegawa, and T. Sakurai

シリコン表面上の半金属Bi超薄膜の同素変態

表面科学 26, 344-350 (June, 2005).

長尾忠昭、柳沼晋、J. T. Sadowski、斉藤峯雄、藤川安仁、大野隆央、長谷川修司、櫻井利夫

Aug

2005

Au/Si(111)表面超構造のガラス・結晶化転移での電気伝導の研究

表面科学 26, 468-473 (Aug, 2005).

山崎詩郎、松田巌、沖野泰之、守川春雲、長谷川修司

Jul

2005

Exploiting Metal Coating of Carbon Nanotubes for Scanning Tunneling Microscopy Probes

Japanese Jourmal of Applied Physics 44, 5336-5338 (July 2005).

Y. Murata, S. Yoshimoto, M. Kishida, D. Maeda, T. Yasuda, T. Ikuno, S. Honda, H. Okad, R. Hobara, I. Matsuda, S. Hasegawa, K. Oura, and M. Katayama

Jun

2005

Evolution of Fermi surface by electron filling into a free-electronlike surface state

Physical Review B 71, 235315 (June, 2005)

I. Matsuda, T. Hirahara, M. Konishi, C. Liu, H. Morikawa, M. D’angelo, S. Hasegawa, T. Okuda, and T. Kinoshita

Jun

2005

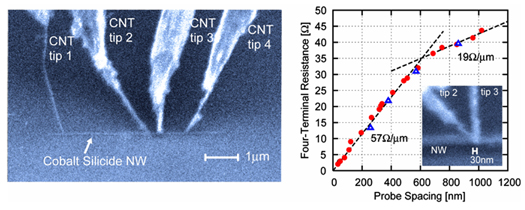

In situ resistance measurements of epitaxial cobalt silicide nanowires on Si(110)

Applied Physics Letters 86, 233108 (June, 2005)

H. Okino, I. Matsuda, R. Hobara, Y. Hosomura, S. Hasegawa, and P. A. Bennett

Resistance measurements of metallic silicide nanowires on a Si substrate with a four-tip scanning tunneling microscope

e-Journal of Surface Science and Nanotechnology 3, 362-366 (Dec, 2005).

Hiroyuki Okino, Iwao Matsuda, Rei Hobara, Yoshikazu Hosomura, Shuji Hasegawa, and P. A. Bennett

Jun

2005

STM observation of the Si(111)-c(12×2)-Ag surface

e-Journal of Surface Science and Nanotechnology 3, 151 (May, 2005)

N. Miyata, I. Matsuda,. M. D'angelo, H. Morikawa, T. Hirahara, and S. Hasegawa

Apr

2005

Long-period modulations in the linear chains of Tl atoms on Si(100)

Physical Review B 71, 165307 (April, 2005)

A. A. Saranin, A. V. Zotov, I. A. Kuyanov, V. G. Kotlyar, M. Kishida, Y. Murata, H. Okado,

I. Matsuda, H. Morikawa, N. Miyata, S. Hasegawa, M. Katayama, and K. Oura

Mar

2005

A √21x√21 phase formed by Na adsorption on Si(111)√3x√3-Ag surface and its electronic structure,

e-Journal of Surface Science and Nanotechnology 3, 107-112 (March, 2005)

M. Konishi, I. Matsuda, C. Liu, H. Morikawa, and S. Hasegawa

Feb

2005

Two-Dimensional Liquid-Solid Phase Transition Observed on Atomic Scale

Physical Review B 71, 041310(R) (2005)

C. Liu, S. Yamazaki, R. Hobara, I. Matsuda, and S. Hasegawa

Feb

2005

STM observation at initial stage of Cs adsorption on Si(111)-√3x√3-Ag surface,

Surface and Interface Analysis 37, 101-105 (2005)

C. Liu, I. Matsuda, and S. Hasegawa

Dec

2004

Electrical Resistance of a Monatomic Step on a Crystal Surface

Physical Review Letters 93, 236801(2004)

I. Matsuda, M. Ueno, T. Hirahara, R. Hobara, H. Morikawa, C. Liu, and S. Hasegawa

結晶表面上単原子ステップの電気抵抗

表面科学 27, 182-187 (March 2006).

松田巌、上野将司、平原徹、保原麗、守川春雲、劉燦華、長谷川修司

Electrical Conduction through a Monatomic Step

Journal de Physique IV 132, 57 (April 2006).

I. Matsuda, T. Hirahara, M. Ueno, R. Hobaram and S. Hasegawa

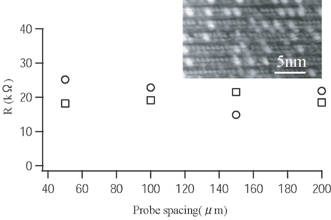

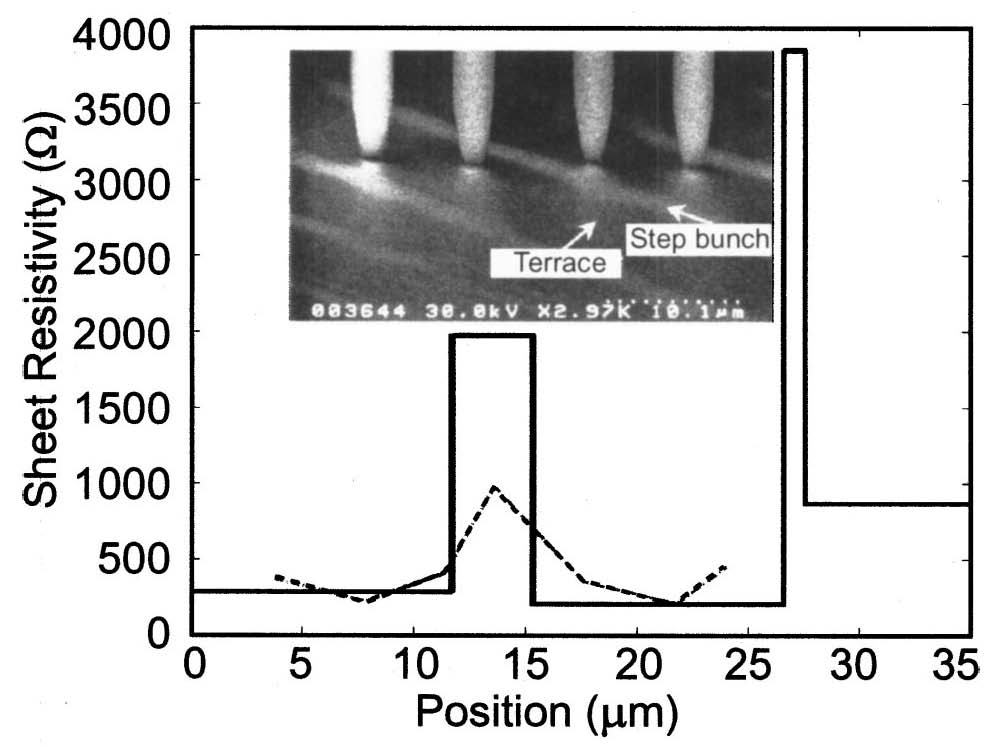

我々は、半導体結晶表面上に形成された単一金属原子層の電気伝導を長年研究してきた。しかし、現実の結晶表面上には必ず原子ステップが存在する。そうすると、その単一金属原子層は、ステップで途切れることになり、そのため伝導電子がそこを通過するときには「抵抗」が生じるはずである。この論文では、そのステップを横切るときの電気抵抗を3つの異なる方法で測定し、一致する値を得ることに成功した。つまり、4探針STM(走査トンネル顕微鏡)とマイクロ4端子プローブによる直接測定と、ステップ近傍に形成される電子定在波の解析と2次元ランダウアの公式を組み合わせて求めた抵抗値が一致した。これにより、伝導電子はステップをトンネル効果で横切って伝導していると言える。

Spt

2004

Ag 探針を用いた表面エレクトロマイグレーションのSEM観察

表面科学 25, 534-540 (2004)

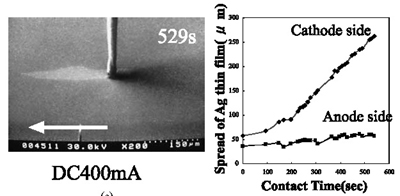

坂本克好、名取晃子、河野勝泰、長谷川修司

電解研磨で作成した銀探針をシリコン (111) 結晶表面上に直接接触させ、直流電流をシリコン結晶に流して起こる拡散・エレクトロマイグレーション現象を、超高真空走査電子顕微鏡でその場観察した。銀原子が探針からシリコン表面に流れ出し、エレクトロマイグレーションを起こして陰極側に広がっていった。その領域は、1原子層の銀原子で形成される√3×√3-Ag 表面構造であった。温度が高い場合、等方的な熱拡散が優勢になった。この方法は、局所的に物質を供給する方法として利用可能と思われる。

Spt

2004

Non-metallic transport of a quasi-one-dimensional metallic Si(557)-Au surface

Physical Review B 70, 113404 (2004)

H. Okino, R. Hobara, I. Matsuda, T. Kanagawa, and S. Hasegawa,

J. Okabayashi, S. Toyoda, M. Oshima, and K. Ono

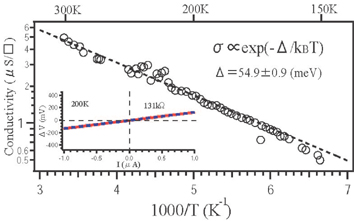

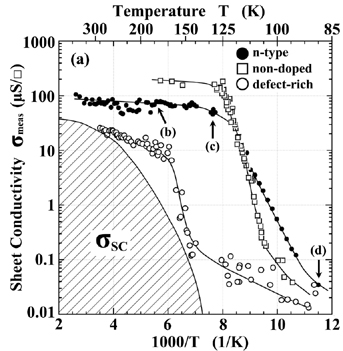

Si(557)微傾斜表面上に形成されるAu原子鎖列の伝導度を測定した。これは、擬1次元金属的なバンド構造を持つことが光電子分光測定から知られているが、その伝導度の温度依存性は半導体的であった。また、ミクロ正方4探針プローブ法によって原子鎖に沿う伝導度を測定したところ、バンド構造から期待される伝導度より2桁以上も小さな値でしかなく、ボルツマン描像を適応できないことがわかった。これは、STM像中で原子鎖上に輝点として観察されるランダムな吸着原子クラスターによって、原子鎖に添う金属伝導がさえぎられ、ホッピング伝導になっていることに起因すると考えられる。このように、光電子分光で金属的なバンド構造を示すにも関わらず、原子レベルの「欠陥」によって、非金属的な伝導を示すdirty metal であることがわかった。

Spt

2004

Nanofilm Allotrope and Phase Transformation of Ultrathin Bi Film on Si(111)-7×7

Physical Review Letters 93, 105501(2004)

T. Nagao, J. T. Sadowski, M. Saito, S. Yaginuma, Y. Fujikawa, T. Kogure, T. Ohno, Y. Hasegawa, S. Hasegawa, and T. Sakurai

Aug

2004

Direct observation of soliton dynamics in charge-density waves on a quasi-one-dimensional

metallic surface

Physical Review B 70, 085412 (2004)

H. Morikawa, I. Matsuda, and S. Hasegawa

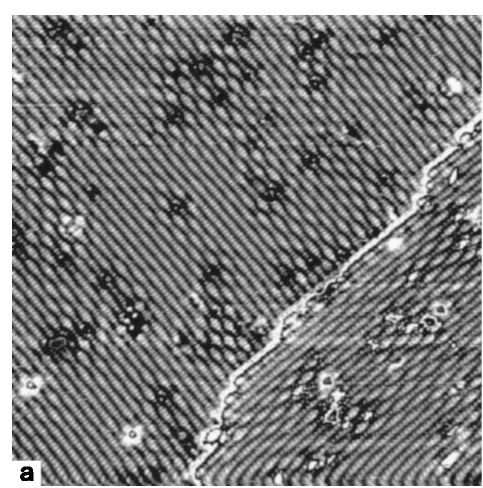

インジウム原子鎖が周期的に並んで擬1次元金属電子状態を持つSi(111)-4×1-In 表面の低温相である 8×'2'構造が、電荷密度波(CDW)相なのか、あるいは単なる構造緩和相なのか、論争されている。この表面を6KでSTM観察した。その結果、占有状態像と空状態像が1対1に対応していないことが明らかになった。これこそが、CDW説を裏付ける結果である。なぜなら、これは、CDWが格子にピン止めされる位置が2通りあることを示し、構造緩和だけでは説明できない現象だからである。また、位相が異なるCDWが出会う位相境界がソリトンとして振舞っていることを直接STMで観察できた。

Aug

2004

The effective mass of a free-electron-like surface state of the Si(1 1 1)√3×√3-Ag surface investigated by photoemission and scanning tunneling spectroscopies

Surface Science 563, 191-198 (2004)

T. Hirahara, I. Matsuda, M. Ueno, and S. Hasegawa

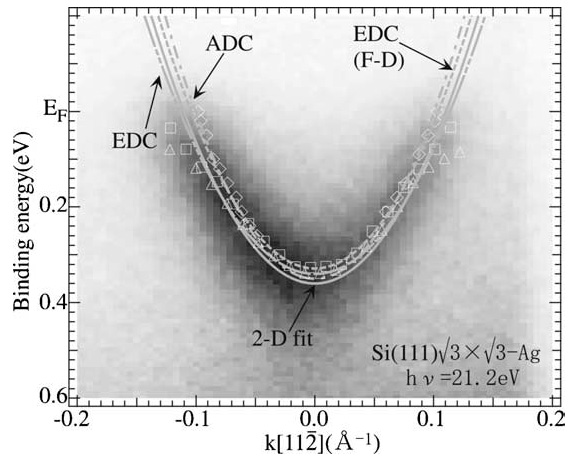

単原子層厚の理想的な2次元自由電子系を作る表面電子状態の有効質量を角度分解光電子分光法(ARPES)および走査トンネル分光法(STS)を用いて決定した。Si(111)-√3×√3-Ag 表面の表面状態の有効質量は、論文によって3倍程度の違いがあった。ここでは、それがARPESデータの解析法に起因することを明らかにし、より正確な値を求められる解析法を考案した。その結果は、STSから求めた有効質量と良く一致し、m*=0.13 Meと決定した。

Aug

2004

Electronic Transport in Multiwalled Carbon Nanotubes Contacted with Patterned Electrodes

Japanese Journal of Applied Physics 43, L1081-L1084 (2004)

R. Hobara, S. Yoshimoto, T. Ikuno, M. Katayama, N. Yamauchi, W. Wongwiriyapan, S. Honda, I. Matsuda, S. Hasegawa, and K. Oura

金属電極パッド間に架橋させた多層カーボンナノチューブ(CNT)1本1本の電気伝導度を4探針STMの2探針を使って室温で測定した。様々な長さと径のCNTを測定した結果、バリスティック伝導を確認することはできず、0.8μm以上の長さでは拡散伝導であると結論した。しかし、20nm程度の直径のCNT1本に0.3mA以上の電流を流すことができ、キャリア散乱による散逸は少ないことも見出した。

Jul

2004

Surface-state electrical conductivity at a metal-insulator transition on silicon,

Physical Review Letters 93, 016801 (2004)

T. Tanikawa, I. Matsuda, T. Kanagawa, and S. Hasegawa

擬1次元金属表面系のSi(111)-4×1-In 表面では、130K付近でパイエルス転移が起こると言われていた。そこで、その電気伝導度の温度依存性を測定した結果、その相転移で劇的な変化を見出し、金属絶縁体転移が確かに起こっていることを確認した。高温相では金属的であり、低温相では約300meV程度のエネルギーギャップが開いていた。また、微量の欠陥を導入することによって、伝導度が激減し、相転移温度は著しく高くなった。このように、表面電子状態伝導で金属絶縁体転移を検出したのは初めての成果である。

Jun

2004

Successive Phase Transitions Induced by Ca and Sr Adsorptions on a Si(111) surface

e-Journal of Surface Science and Nanotechnology 2, 178-185 (2004)

F. Shimokoshi, I. Matsuda, S. Hasegawa, and S. Ino

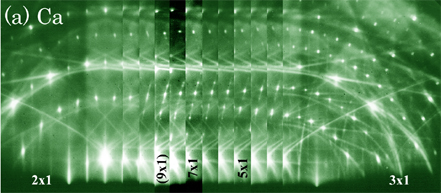

Si(111)表面上にCa またはSr を1原子層以下蒸着すると、蒸着量に応じて n×1 (n=2, 3, 5, 7, 9, 11)超構造が次々と形成される。中間吸着量ではそれぞれの相がミクロに混合され、その結果、2つの超周期の中間的な周期を示す電子回折スポットが現れた。それは、ミクロな相混合状態を仮定した運動学的回折理論で説明された。

May

2004

Quantum-Well States in Ultra-Thin Metal Films on Semiconductor Surfaces,

e-Journal of Surface Science and Nanotechnology 2, 169-177 (2004, May)

I. Matsuda, T. Tanikawa, S. Hasegawa, H. W. Yeom, K. Tono, and T. Ohta

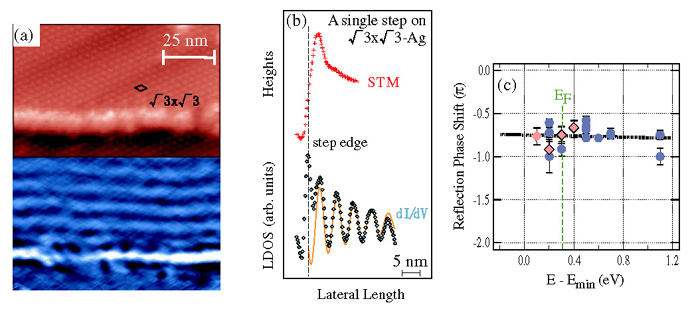

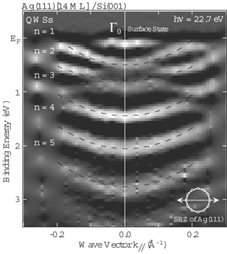

Si 結晶表面上に原子レベルで超平坦なAg 薄膜(5~30原子層厚)を形成すると、その中に閉じ込められた自由電子が量子井戸状態を作る。そのエネルギー状態を角度分解光電子分光法によって詳細に調べた。その結果、面内方向の有効質量が束縛エネルギーに依存して変化すること、基板Siとの界面での電子波の反射位相シフトが基板Siの電子状態に影響されることなど、新しい現象を見出した。

Apr

2004

Photoemission Structure Factor Effect for Fermi Rings of the Si(111)√3 × √3-Ag Surface,

e-Journal of Surface Science and Nanotechnology, 2, 141-145 (2004, April)

T. Hirahara, I. Matsuda, and S. Hasegawa

Feb

2004

Selective Growth of Straight Carbon Nanotubes by Low-Pressure Thermal Chemical Vapor Deposition,

Japanese Journal of Applied Physics, 43, 860-863 (February, 2004)

T. Ikuno, M. Katayama, N. Yamauchi, W. Wongwiriyapan, S. Honda, K. Oura, R. Hobara, and S. Hasegawa

Dec

2003

Electrical conduction through surface superstructures measured by microscopic four-point probes,

Surface Review and Letters 10, 963-980 (2003)

S. Hasegawa, I. Shiraki, F. Tanabe, R. Hobara, T. Kanagawa, T. Tanikawa, I. Matsuda, C. L. Petersen, T. M. Hansen, P. Boggild, F. Grey

Nov

2003

STM/STS Stduies of the Structural Phase Transition in the Growth of Ultra-Thin Bi Films on Si(111)

ACTA PHYSICA POLONICA A 104, 381-387 (2003)

(Proceedings of the 3rd International Symposium on Scanning Probe Spectroscopy, SPS'03)

J. T. Sadowski, T. Nagao, M. Saito, A. Oreshkin, S. Yaginuma, S. Hasegawa, T. Ohno, and T. Sakurai

Nov

2003

Formation of Facet Structures by Au Adsorption on Vicinal Si(111) Surfaces

e-Journal of Surface Science and Nanotechnology 1, 84-90 (2003)

H. Okino, I. Matsuda, T. Tanikawa, and S. Hasegawa

25/Aug

2003

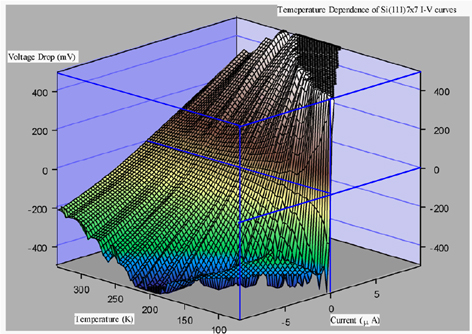

'Non-Metallic Transport Property of the Si(111)7×7 Surface',

Physical Review B, vol. 68, 113303 (2003)

T. Tanikawa, K. Yoo, I. Matsuda, S. Hasegawa, and Y. Hasegawa

Si(111)-7×7 清浄表面の電気伝導度の温度依存性を温度可変型マイクロ4端子プローブ法で測定した。90K~400Kの温度範囲で、熱活性型の非金属的な温度依存性を示した。lこれは、バルク結晶の特性と全く異なるもので、表面状態および空乏層化した表面電荷層でのホッピング伝導を提案した。

25/Aug

2003

'Epitaxial Growth of Ag on Si(111)-4×1-In SurfaceStudied by RHEED, STM, and Electrical Resistance Measurements',

e-Journal of Surface Science and Nanotechnology,Vol. 1, 72-79 (2003)

Serguei V. Ryjkov, Victor G. Lifshits, and Shuji Hasegawa

Si(111)-4×1-In 表面上のAgのエピタキシャル成長を RHEED, STM, および電気伝導測定によって調べた。室温での成長では、4×1-In 表面超構造の強い異方性を反映して異方的なAg超薄膜が成長し、その結果、パーコレーション経路の形成過程に影響を及ぼすことが明らかになった。100K程度の低温では、蒸着されたAg原子の表面拡散が抑えられるため、異方的成長は見られなかった。

15/Aug

2003

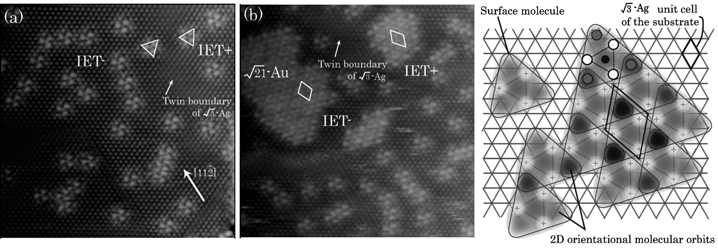

'Electronic evidence of asymmetry in the Si(111)√3×√3-Ag structure',

Physical Review B, vol. 68, No. 8, p. 085407 (15 Aug, 2003)

Iwao Matsuda, Harumo Morikawa, Canhua Liu, Satoru Ohuchi, Shuji Hasegawa, Taichi Okuda, Toyohiko Kinoshita, Carlo Ottaviani, Antonio Cricenti, Marie D’angelo, Patrick Soukiassian, and Guy Le Lay

Si(111)-√3×√3-Ag 表面超構造の基底状態構造として提唱されていたIET(Inequivalent Triangle)モデルに対応する表面電子バンド分散を角度分解光電子分光法でついに確認し、この表面構造に関する論争に決着をつけた。また、STM像が温度上昇に伴い、IET構造から対称性の高いHCT構造に変化するのに対し、バンド構造は温度変化しないことから、この見かけ上の相転移は秩序・無秩序型相転移であると結論付けた。

1/Aug

2003

'Step Edges as Reservoirs of Ag Adatom Gas on a Si(111) Surface',

Japanese Journal of Applied Physics, vol. 42, Part 1, No. 7B, p. 4894 (July, 2003)

Masashi Ueno, Iwao Matsuda, Canhua Liu, and Shuji Hasegawa

Si(111)-√3×√3-Ag 表面作成時の熱処理条件に依存してステップ端構造が異なることがSTM観察によって明らかになった。この観察は、この表面からのSi2p内殻準位光電子分光法(CLPES)のスペクトルの熱処理条件依存性と対応していることから、ステップ端構造がCLPESに影響を与えているといえる。しかし、それはテラス上に存在する2次元吸着原子ガスを通して影響を与えるもので、ステップ端はその吸着原子ガスのリザーバーとして働いているらしい。

1/Aug

2003

'Si(111)-√21×√21-(Ag+Cs) Surface Studied by Scanning Tunneling Microscopy and Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy',

Japanese Journal of Applied Physics, vol. 42, Part 1, No. 7B, p. 4659 (July, 2003)

Canhua Liu, Iwao Matsuda, Harumo Morikawa, Hiroyuki Okino, Taichi Okuda, Toyohiko Kinoshita, and Shuji Hasegawa

Si(111)-√3×√3-Ag 表面上にCs原子を蒸着すると√21×√21超構造が形成される。その表面をSTMおよび角度分解光電子分光法(ARPES)で調べた結果、従来から知られている貴金属原子の吸着によって誘起される√21×√21相と全く異なる特徴を持つことがわかった。下地の√3×√3-Ag 構造が完全に壊されて再配列しているらしい。

1/Aug

2003

'Resolution enhancement of scanning four-point-probe measurements on two-dimensional systems',

Review of Scientific Instruments, vol. 74, No. 8, p. 3701 (Aug, 2003)

Torben M. Hansen, Kurt Stokbro, and Ole Hansen, Tue Hassenkam, Ichiro Shiraki, Shuji Hasegawa, and Peter Boggild

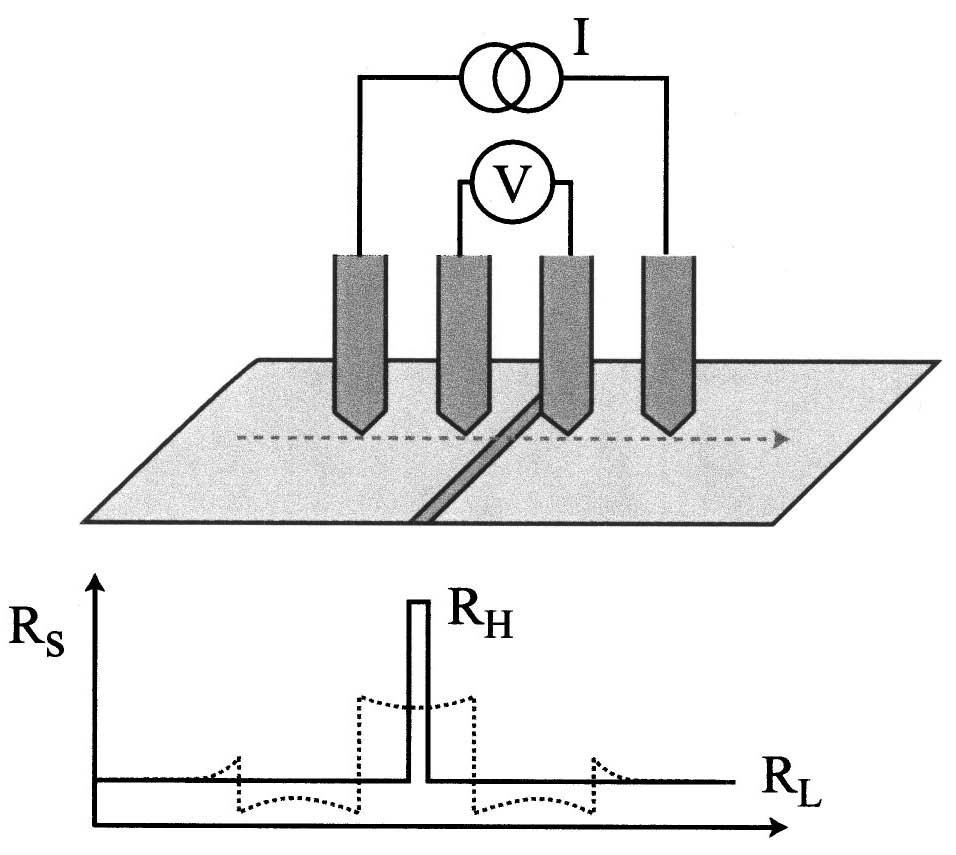

ミクロ4端子プローブを試料表面上を走査してグリッド状に抵抗値を測定し、それをもとに数値的に逆変換することによって、プローブ間隔の50分の1程度の微小領域の抵抗変化を分解することが可能となった。

18/July

2003

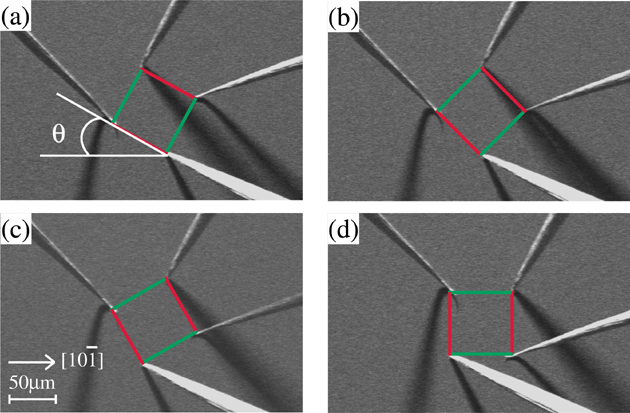

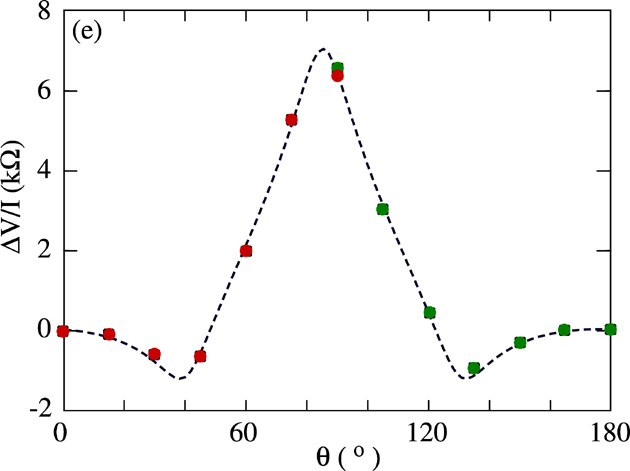

'Anisotropy in conductance of a quasi-one-dimensional metallic surface state measured by square micro-four-point probe method',

Physical Review Letters, vol. 91, p. 036805 (18 July, 2003)

Taizo Kanagawa, Rei Hobara, Iwao Matsuda, Takehiro Tanikawa, Akiko Natori, and Shuji Hasegawa

4つの探針を独立に駆動して自在に配置できる4探針STM装置を用い、Si(111)-4×1-In 表面の電気伝導を測定。4つの探針を正方形状に配置することで伝導度の異方性を測定することを考案し、その有効性を実証。直線4端子プローブ法による測定では異方性の測定は不可能であることを示した。インジウム原子鎖に沿う方向の伝導は、それと直角方向の伝導度より約70倍も高いことを見出した。この異方性の実測は、表面状態伝導を測定していることのまぎれもない証となる。

[No. 2]

4/July

2003

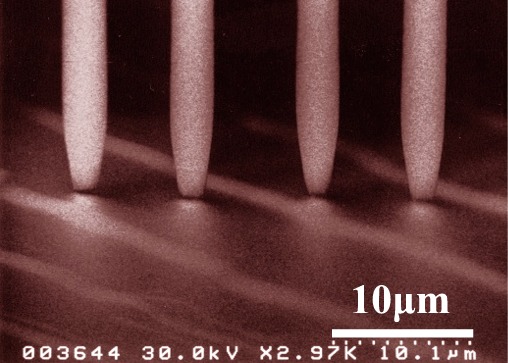

'Variable-Temperature Micro-Four-Point Probe Method for Surface Electrical Conductivity Measurements in Ultrahigh Vacuum',

e-Journal of Surface Science and Nanotechnology, vol. 1, p. 50 (4 July, 2003)

Takehiro Tanikawa, Iwao Matsuda, Rei Hobara, and Shuji Hasegawa

10K~400Kの温度範囲で、monolithic ミクロ4端子プローブ(プローブ間隔:数μm~数十μm)による電気伝導測定のための超高真空装置を開発した。RHEED(反射高速電子回折)による表面構造の同時観察、物質の蒸着なども可能であり、表面電気伝導をその場で測定できる。表面相転移にともなう表面状態伝導度の変化をとらえることに成功した。

[No. 1]

23/May

2003

'Transformation dynamics in Ca-induced reconstructions on Si(111) surface',

e-Journal of Surface Science and Nanotechnology, vol. 1, p. 26 (23 May, 2003)

Takeharu Sekiguchi, Tadaaki Nagao, and Shuji Hasegawa

Si(111)表面上のCa原子吸着によって誘起される構造再構成過程を高温STMでその場観察した。吸着量の増加に伴って、3×1、5×1、7×1、2×1超構造と次々に変化していくが、そのときの原子の再配列は瞬時に、かつ広い領域にわたって起こっていることを見出した。それは、われわれが提案していた原子配列モデルを使うと、ドミノ倒し的に原子結合の組換えが起こることによって説明できる。